Le patrimoine religieux

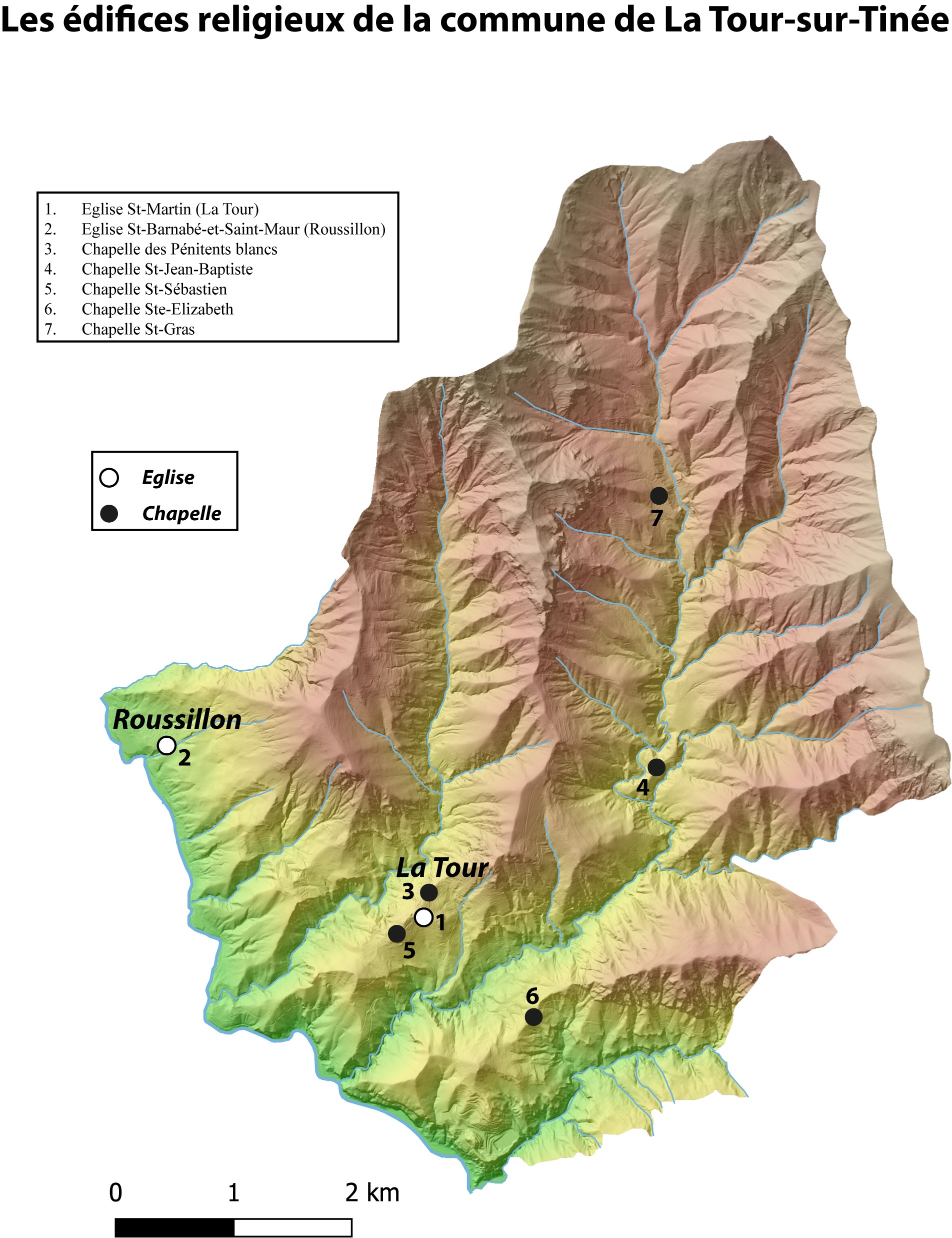

La commune de La Tour-sur-Tinée, comporte, comme nombre d’autres localités de la vallée de la Tinée, un riche patrimoine religieux. Les deux églises, de La Tour et de Roussillon, et les cinq chapelles réparties sur tout le territoire constituent en effet des témoins essentiels des pratiques religieuses des sociétés anciennes de la moyenne montagne niçoise (fig. 4.1).

Fig. 4.1. Carte de localisation des édifices religieux de la commune de la Tour-sur-Tinée (élaboration R. Mercurin, fond de carte SIGNCA 2018 d’après données Lidar HD / © MNCA).

4.1. L’église Saint-Martin

Placée sous le patronage de saint Martin, de N.-D. de l’Assomption et du Rosaire, l’église paroissiale de La Tour domine de sa masse le village (fig. 4.1 n° 1, 4.2 et 4.3). Ses grandes dimensions, comparées à la taille réduite du village, ont toujours surpris le visiteur mais elles s’expliquent en partie par le fait que l’édifice n’était pas destiné à accueillir seulement les habitants du village. Il devait également permettre à l’ensemble de la population résidant dans les hameaux et les habitations dispersées du territoire communal d’assister aux cérémonies religieuses. Un souci de monumentalisation n’est cependant pas à exclure pour expliquer la taille importante de l’édifice actuel. L’église Saint-Martin a fait l’objet d’un classement aux Monuments Historiques par arrêté du 25 mai 1943.

Fig. 4.2. Vue de la face méridionale de l’église Saint-Martin (cl. J.-P. Debernardi).

Fig. 4.3. Vue de la façade et du campanile de l’église Saint-Martin (cl. J.-P. Debernardi).

4.1.1 Un édifice encore méconnu

En l’absence de fouilles archéologiques et faute de sources écrites, la date de construction de l’église Saint-Martin n’est pas précisément connue. C’est cependant in ecclesia sancti martini que les chefs de famille de La Tour et de Saint-Jean-d’Alloche renouvellent, en 1271, leur serment de fidélité au comte de Provence (cf. 2.2.2). Une église Saint-Martin existait donc déjà au XIIIe siècle. Toutefois, l’édifice qui se dresse aujourd’hui devant nous est donné comme étant plus récent. En se fondant sur des détails stylistiques, Luc Thévenon, propose en effet une datation dans les « premières années du XVIe s. »[1]. La question se pose dès lors de savoir si l’église actuelle reprend un bâtiment antérieur ou si elle remplace une église située ailleurs. Une interrogation à laquelle seule l’archéologie permettrait aujourd’hui de répondre.

4.1.2. Une église d’architecture romano-gothique

Dans son état actuel, l’église Saint-Martin, longue de 29 m et large de 16 m, adopte un plan tripartite (une nef centrale et deux bas-côtés) à chevet plat caractéristique du premier art roman. Le chœur est orienté à l’est et l’accès à la nef se fait, à l’ouest, par un portail encadré de colonnettes torsadées surmontées d’une arcature brisée torsadée (fig. 4.4). La façade est également ouverte, dans sa partie haute, par un large oculus vitré. Un portail latéral, aujourd’hui bouché, s’ouvrait dans le bas-côté nord (fig. 4.5) et donnait vraisemblablement accès au cimetière de l’époque moderne. Le mur du bas-côté sud a, pour sa part, été renforcé par un puissant contrefort, et ce postérieurement à sa construction, puisque ce dernier vient obturer partiellement une des baies ouvertes à l’origine dans la maçonnerie. Au XVIIe siècle, une chapelle latérale dédiée au Saint-Esprit est ajoutée au sud-est de l’église. Il s’agit d’un corps de bâtiment à deux niveaux et toit à une pente reposant en partie sur le mur du bas-côté sud et en partie sur le contrefort. Il accueille actuellement la sacristie.

Fig. 4.4. Vue du portail principal de l’église Saint-Martin (cl. J.-P. Debernardi).

Fig. 4.5. Vue du portail latéral de l’église Saint-Martin (cl. R. Mercurin).

À l’intérieur, les cinq travées et les deux étages de la nef sont supportés par des voûtes sur croisées d’ogives à nervures apparentes et clefs plates (fig. 4.6), caractéristiques du gothique tardif liguro-provençal (fin XVe-début XVIe siècles). Deux colonnades à chapiteaux cubiques sobrement décorés séparent la nef des bas-côtés. Dans ces derniers, la retombée des voûtes se fait sur des colonnes engagées dotées de chapiteaux dont certains sont ornés des visages sculptés. Dans le bas-côté nord, l’un de ses chapiteaux porte en outre une croix sculptée dans un écu (fig. 4.7). Ce motif, qui se retrouve sur un des piédroits du portail latéral et sur la base d’un des colonnettes du portail principal, pourrait, selon Luc Thévenon, être la marque d’un atelier de sculpteurs de pierre des vallées génoises, spécialisés dans l’ornementation des chapiteaux et des bases de colonnes[2]. Il convient également de mentionner la présence, dans la première travée de la nef, d’une pierre tombale datée de 1661 et portant le nom de la famille Sansone. Dotée d’un anneau métallique, il est très vraisemblable qu’il s’agisse de la couverture d’un caveau funéraire.

Fig. 4.6. Vue de la voûte sur croisée d’ogives de la nef l’église Saint-Martin (cl. R. Mercurin).

Fig. 4.7. Visages et écusson sculptés sur une colonne du bas-côté nord de l’église Saint-Martin (cl. R. Mercurin).

La description de l’architecture de l’église Saint-Martin ne saurait être complète sans mentionner l’imposant campanile accolé à l’angle nord-ouest de la nef. Comme d’autres exemplaires de la vallée de la Tinée (Saint-Dalmas-de-Valdeblore, Saint-Sauveur, Isola, Saint-Etienne, Saint-Dalmas-le-Selvage), le campanile de La Tour appartient au type carré lombard. Il s’agit d’une haute tour constituée d’une partie basse aveugle surmontée d’un étage ouvert par quatre baies à arc en plein cintre, lui-même coiffé d’une pyramide (fig. 4.8). L’étage est destiné à accueillir quatre cloches respectivement datées de 1683, 1763, 1812 et 1843[3] et qui, jusqu’à une date encore récente, étaient manœuvrées par un sonneur de cloche (cf. film « Patrimoine audiovisuel » ou le lien https://www.dailymotion.com/video/x4yrl93).

Fig. 4.8. Vue de la partie sommitale du campanile de l’église Saint-Martin (cl. J.-P. Debernardi).

4.1.3. Un riche patrimoine mobilier

Les œuvres picturales, la statuaire et le mobilier liturgique conservés dans l’église Saint-Martin ont été décrits à de nombreuses reprises. Les informations figurant ci-dessous sont principalement issues des notices de la base de données Palissy des Monuments Historiques[4] et de l’ouvrage de Christiane Lorgues-Lapouge et René Lorgues (2004) sur la peinture baroque de la vallée de la Tinée. Toutes ces œuvres sont inscrites aux Monuments Historiques au titre d’objets. La plupart sont datées de la seconde moitié du XVIIe siècle, période qui semble correspondre à un réaménagement de l’intérieur de l’église (fig. 4.9).

Fig. 4.9. Vue générale de l’intérieur de l’église Saint-Martin (cl. J.-P. Debernardi).

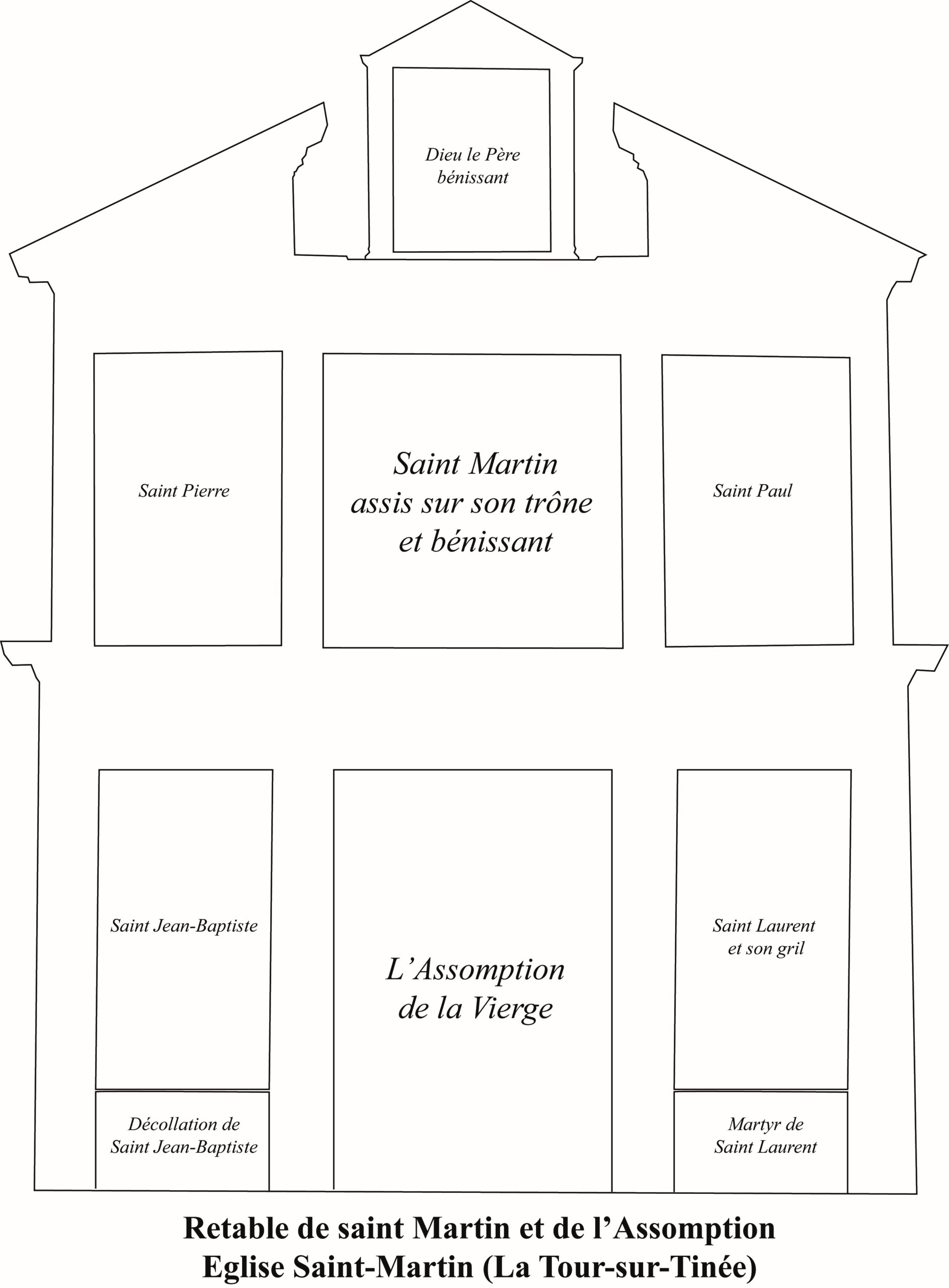

– Le retable de saint Martin et de l’Assomption : placé dans le chœur, derrière le maître-autel, ce retable architectonique de grand format (325 x 480 cm) est daté du XVIIe siècle (fig. 4.10). Son auteur est anonyme mais le style évoque l’école espagnole. La structure en bois sculpté, peint et doré comporte deux registres superposés. L’ensemble se présente comme un double triptyque au sommet coiffé d’un fronton rompu en son centre. Les œuvres picturales qui constituent ce retable sont des huiles sur toile organisées selon le schéma de la fig. 4.11.

Fig. 4.10. Vue du maître-autel de l’église Saint-Martin (cl. J.-P. Debernardi).

Fig. 4.11. Schéma montrant l’organisation des tableaux du retable de saint Martin et de l’Assomption (élaboration R. Mercurin).

– L’Adoration des bergers : retable mural placé à droite du maître-autel (fig. 4.12). Le tableau central, qui représente une scène classique de la Nativité de Jésus, est encadré de deux colonnes cannelées à chapiteaux corinthiens qui supportent un entablement surmonté d’un fronton triangulaire figurant Dieu le Père. Il est signé et daté GVLIERMVS. PLANE-FECIT-ANNO 1655[5].

Fig. 4.12. Retable de l’Adoration des bergers ; 1655 (cl. J.-P. Debernardi).

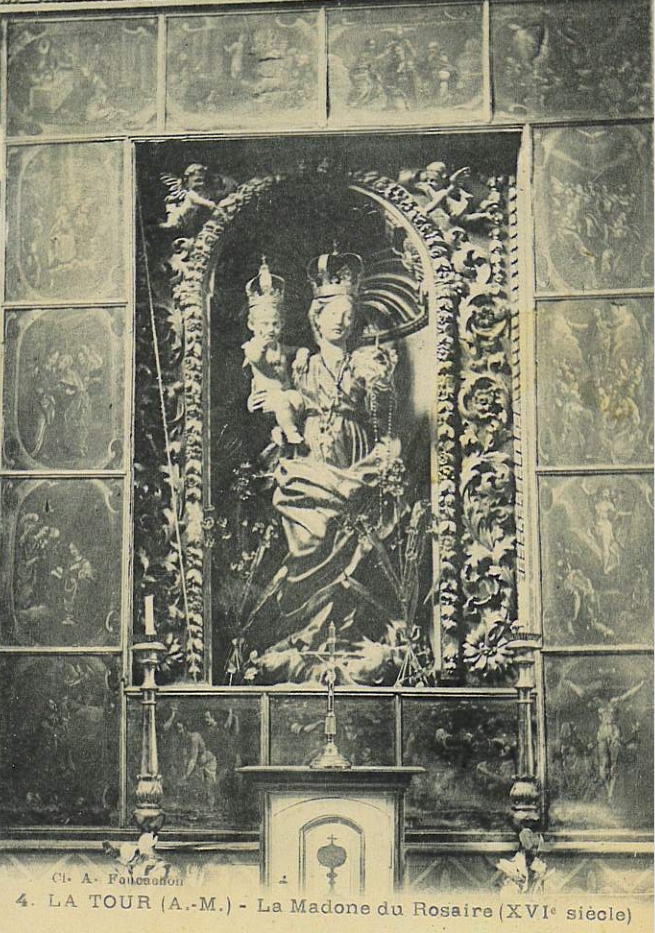

– La Madone du Rosaire : retable mural placé à gauche du maître-autel (fig. 4.13). Daté hypothétiquement du XVIIe siècle, son auteur est anonyme. De même structure que le précédent, il comporte un tableau central figurant la Madone du Rosaire tendant le chapelet à sainte Catherine de Sienne (à droite) et à saint Dominique (à gauche) qui précèdent la foule des fidèles : à gauche, les hommes (dont le Pape et l’Empereur), à droite, les femmes. Quinze petits tableaux encadrent la composition principale et illustrent les « mystères glorieux, douloureux et joyeux du Rosaire » (moments significatifs de la vie de Jésus et de Marie).

Fig. 4.13. Retable de la Madone du Rosaire ; XVIIe siècle ? (cl. J.-P. Debernardi).

– Les Âmes du Purgatoire : retable mural situé dans la troisième travée du bas-côté sud (fig. 4.14), au-dessus de l’autel du Suffrage des âmes du Purgatoire fondé en 1656 par les époux Bartolome et Gian Pietro Malaussene[6]. En bois sculpté polychrome (rouge et or), ce retable comprend un tableau central encadré de deux pilastres à chapiteaux composites supportant un entablement coiffé d’un fronton rompu. Un médaillon peint surmonté d’une croix est placé au centre du fronton. Les boiseries sont complétées sur les côtés par deux excroissances ornées de volutes et de séraphins. Le tableau sur toile, signé Bartolommeo, comprend deux scènes superposées : en bas, les âmes qui apparaissent dans les flammes du Purgatoire sont lavées de leurs péchés par un prêtre bénissant (à droite), tandis qu’un autre ecclésiastique célèbre la messe ; en haut, le Christ, debout, portant la croix, est imploré par saint Joseph, la Vierge (à gauche) et saint Grégoire (à droite) ; un phylactère couronnant l’ensemble porte l’inscription : Tu es dung Dona (qui Io) Im Indulgentie. La composition est encadrée par deux grands squelettes tenant chacun un crâne sur tibias croisés et un sablier pend au poignet de chacun des squelettes.

Fig. 4.14. Retable des Âmes du Purgatoire ; 1662 (cl. J.-P. Debernardi).

– La mort de Joseph : retable mural de l’autel de la Bonne mort, situé dans la deuxième travée du bas-côté sud. Daté du XVIIe siècle, son auteur est anonyme. Sa structure à pilastres cannelés et fronton brisé accueille une huile sur toile représentant Joseph mourant, étendu sur son lit. Au-dessus, Dieu le Père, entouré d’anges, est prêt à recevoir son âme. Ce thème se développe à partir du XVIIe siècle, période à laquelle saint Joseph devient le patron des mourants.

– La Sainte Famille et saint Antoine de Padoue : retable mural à colonnes cannelées et fronton brisé. Le tableau représente saint Antoine de Padoue intercédant auprès de la Vierge à l’Enfant pour sauver les âmes du Purgatoire. Sur le socle d’une colonne figure la mention B.Puppo Mentoniensis Pinxit 1662, permettant d’attribuer l’œuvre au peintre Bartolomeo Puppo, actif dans le Mentonnais et en Piémont méridional à la fin du XVIIe siècle.

– L’Annonciation avec saint Jean l’Evangéliste : retable mural à pilastres cannelés et fronton brisé situé dans la deuxième travée du bas-côté nord. Attribué à un auteur anonyme du XVIIe siècle, le tableau est en partie inspiré par l’Annonciation de l’église de Ceriale (province de Savone, Ligurie) d’Orazio de Ferrari (peintre de l’école génoise).

– Les devants d’autel (antependia) : deux antependia décorent respectivement l’autel du Suffrage des âmes du Purgatoire et celui de l’Adoration des bergers. Tous deux sont datés du XVIIe siècle.

Le premier est une huile sur toile figurant un groupe d’anges libérant les âmes du Purgatoire, encadré de quatre crânes, coiffés respectivement d’un chapeau de cardinal, d’une tiare pontificale, d’une couronne royale et d’une mitre épiscopale, qui rappellent l’égalité devant la mort (fig. 4.15).

Fig. 4.15. Antependium (devant d’autel) de l’autel du Suffrage des âmes du Purgatoire ; XVIIe siècle (cl. R. Mercurin).

Le second antependium est en cuir de Cordoue et comporte en son centre un médaillon représentant la Vierge à l’Enfant bénissant les âmes du Purgatoire (cf. fig. 4.12).

– Les tableaux du chœur : il s’agit de quatre huiles sur toile dont deux sont des copies du derniers tiers du XVIIIe siècle d’œuvres de Rubens[7]. Elles représentent respectivement Le jugement de Salomon et Thomiris faisant plonger la tête de Cyrus dans un bain de sang. Les deux autres toiles figurent Esther rapportant la bague à Assureus et Le couronnement d’Esther par le tyran. Le nom de « Banelli » est inscrit au dos des tableaux, sans que l’on sache si ce nom fait référence au copiste ou au donateur.

– Les boiseries du maître-autel constituent un ensemble de bois sculptés polychromes comprenant des gradins ornés de motifs floraux argentés à la feuille sur fond laqué rouge et un tabernacle monumental de forme pyramidale (cf. fig. 4.10). Ce dernier, à trois étages, est décoré de colonnes torses, de caryatides et de têtes de putti encadrant des niches abritant des statuettes de prophètes. Une partie de ces dernières et celles d’anges-musiciens associées au petit temple sommital (tempietto) ont malheureusement été volées en 1996 et 2002. L’ensemble peut être daté entre le milieu du XVIIe siècle et le début du XVIIIe siècle.

– Statue de la Vierge à l’Enfant dite Notre-Dame du Rosaire sous son dais de procession : en bois sculpté polychrome, le dais de procession conservé dans l’église Saint-Martin est une œuvre monumentale (1,40 x 50 x 50 m) inspirée des fauteuils à bras montés sur brancards (sedia gestatoria) sur lesquels on portait les papes lors des cérémonies religieuses. Le dais de La Tour, daté du XVIIIe siècle, était pour sa part destiné à accueillir une statue en bois polychrome de la Vierge à l’Enfant que l’on faisait circuler dans les rues du village à l’occasion des processions religieuses (fig. 4.16). Le dais en lui-même est constitué d’une base carrée surmontée de quatre colonnes torsadées supportant une couronne royale richement décorée. Comme le maître-autel, cette œuvre a fait l’objet de dégradations et de pillages (vol de 4 angelots portant la couronne) en 2000. La statue de la Vierge en pied repose quant à elle sur un socle de nuages avec têtes de chérubins. Elle tient l’Enfant Jésus nu et couronné sur son bras droit et un rosaire dans sa main gauche. Elle est vêtue d’une longue robe et d’un manteau tous deux ornés de motifs sur fond bleu et rouge. Un voile blanc recouvre sa tête couronnée.

Fig. 4.16. Statue de Notre-Dame du Rosaire sous son dais de procession ; XVIIIe siècle (cl. J.-P. Debernardi).

– Statue de procession de saint Jean Baptiste : en noyer polychrome et doré, cette sculpture est diversement datée (entre les XVIIe et XIXe siècles). Il s’agit d’une représentation classique du saint vêtu d’une peau de bête et d’un manteau rouge, le bras droit levé et tenant sur son bras gauche un agneau et une croix à longue hampe ornée d’un ruban rouge. La tête du saint est surmontée d’une auréole en fil de métal jauni.

– Niche centrale de retable : cet élément sculpté en bois doré sur fond rouge et bleu se présente comme une niche en hémicycle à voûte en forme de coquillage, encadrée de frises de rinceaux et de deux angelots, ces derniers ayant été volés en 2002. Daté du XVIIe siècle, il remplace au XVIIIe siècle le tableau central du retable de la Madone du Rosaire (cf. plus haut), lequel ne retrouvera sa place d’origine qu’après sa restauration vers 1980 (fig. 4.17). La niche accueillait alors la statue de Notre-Dame du Rosaire, aujourd’hui remplacée par une statue en plâtre peint de la Vierge Immaculée, figurée débout écrasant le serpent, symbole du péché, sur le globe bleu du monde.

Fig. 4.17. Carte postale ancienne montrant le retable de la Madone du Rosaire tel qu’il se présentait au début du XXe siècle (cl. A. Fournachon).

Le reste du mobilier classé comprend une paire de reliquaires à vue ovale (maître-autel, XVIIIe ou XIXe siècle), un reliquaire des Saints Martyrs Victor, Donat, Bénigne et Fortuné (XVIIIe siècle), la chaire à prêcher en bois de noyer (XVIIe siècle), une paire de confessionnaux (fig. 4.18), les fonts baptismaux et leur clôture, un ostensoir et son étui, un meuble de sacristie, une châsse ou tabernacle portatif, une croix de procession et un banc d’œuvre en bois de noyer daté du 27 mai 1671. Enfin, deux bénitiers en pierre noire à cuve circulaire reposant sur une colonne complètent l’inventaire. Leur datation est mal assurée, variant entre les XVe et XVIIe siècles selon les auteurs.

Fig. 4.18. Confessionnal en bois taillé et mouluré ; 1845 (cl. M. Cottereau)

4.2. L’église Saint-Barnabé-et-Saint-Maur de Roussillon

L’église de Saint Barnabé et Saint Maur est construite au XIXe siècle, à la suite de l’incendie de la chapelle du hameau (fig. 4.1 n° 2 et 4.19 a et b).

Fig. 4.19.a et b. Vue de l’église Saint-Barnabé-et-Saint-Maur après sa restauration (cl. N. Daniel)

Fig. 4.19.a et b. Vue de l’église Saint-Barnabé-et-Saint-Maur après sa restauration (cl. N. Daniel)

L’intérieur de l’église est sobre, épuré et délicatement coloré (fig. 4.20). On y trouve un tableau représentant Saint Barnabé, les reliques de Saint Barnabé et Saint Maur, attestées par l’Evêque en 1771 ainsi qu’un calice en argent laissé par le curé Charles Vérany qui a exercé entre 1815 et 1868.

Fig. 4.20. Vue panoramique de l’intérieur de l’église Saint-Barnabé-et-Saint-Maur (cl. J.-P. Debernardi).

Au XVIIIe siècle, les habitants du hameau de Roussillon se plaignaient du manque d’offices dans leur chapelle : il leur fallait quatre heures aller-retour pour entendre la messe au chef-lieu. En 1743, ils intentent un procès au prieur de la Tour pour le contraindre à être plus présent. En 1834, l’église succursale s’avère trop petite pour accueillir les 230 fidèles du lieu. À la suite d’un incendie, un dénommé Vérany propose son terrain situé devant la chapelle pour construire une église.

Pendant vingt ans, les paroissiens s’efforcent de réunir les fonds nécessaires à l’édification d’un nouveau lieu de culte : les dons et legs permettent de commencer les travaux de construction entre 1850 et 1855. En 1861, l’église est achevée grâce aux subventions accordées par le sous-préfet.

Vers 1880, le clocher est exhaussé. Quatre cloches y sont hissées : la plus grosse sonne les heures et les trois petites forment le carillon. Les cloches sonnent l’angelus et rythment encore de nos jours, le retour des travailleurs à 11h45 et 18h45. Charles Dana et Robert Borelli ont été les derniers sonneurs de cloches, jusque dans les années 1990.

En 1904, une horloge est mise en place, remplacée par une horloge électrique en 1962.

En 1906, l’église renfermait un tableau de Saint Barnabé, un tableau non encadré de Saint Macaire et Saint Barnabé et un petit tableau de la mort de Saint Joseph.

En 1978, l’édifice est mis hors-eau.

En 1995, de gros travaux sont réalisés sur une période de quatre mois : la toiture, l’électricité et la peinture, l’installation de vitraux et du carillon électronique.

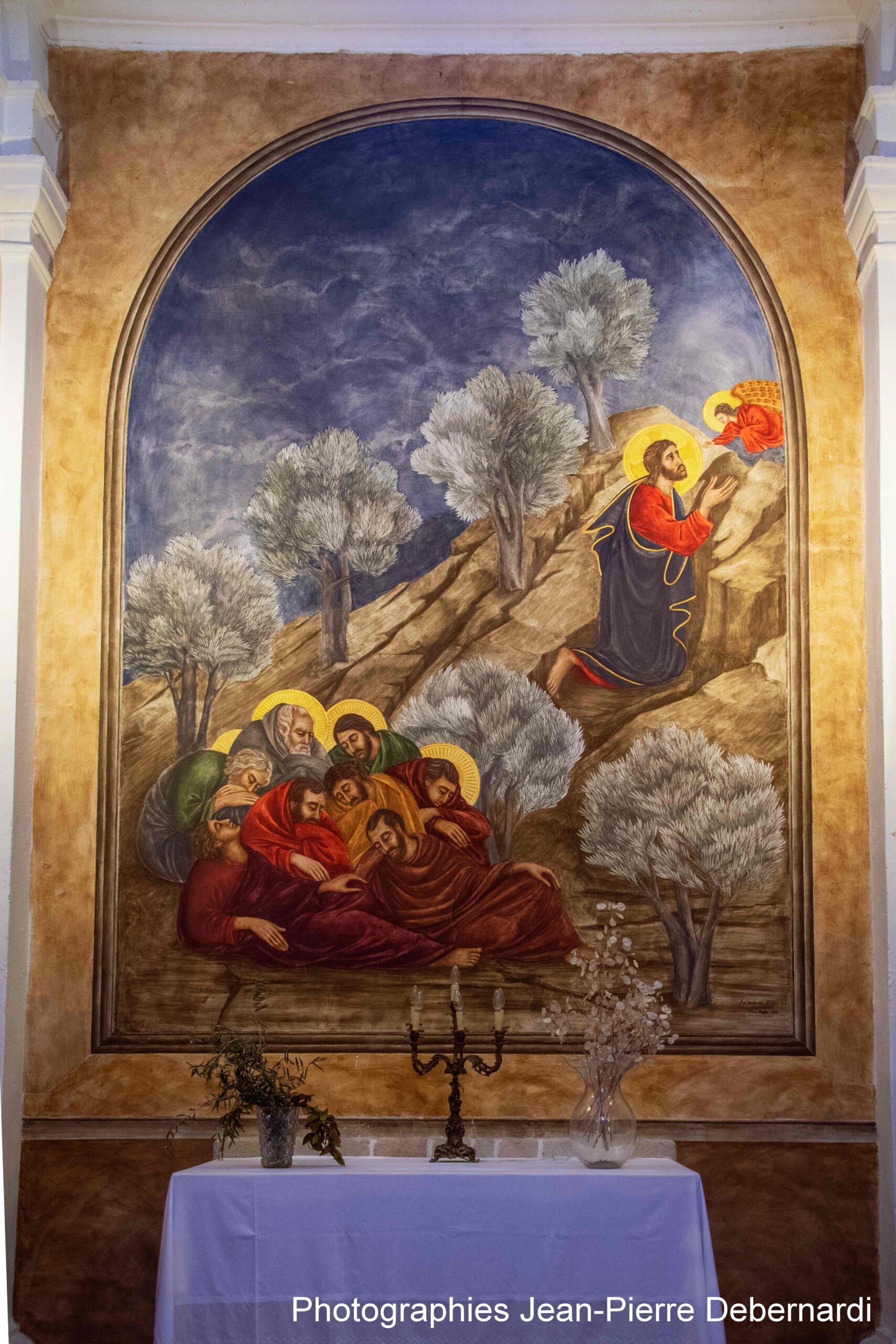

Une fresque de Jésus au jardin des oliviers, est réalisée par Angèle Flore avec les techniques de Sienne (fig. 4.21). Trois statues représentent Saint Barnabé, Saint Maur et Notre Dame du Mont Carmel, la sainte patronne fêtée le 16 juillet. Au-dessus de la porte d’entrée, une plaque est scellée : elle commémore les enfants du pays morts pour la France en 1914-1918.

Fig. 4.21. Vue de la fresque du Christ au jardin des oliviers ; 1995 (cl. J.-P. Debernardi).

Le 15 août 1995, le nouvel autel est béni par Monseigneur Macary, évêque du diocèse de Nice accompagné de l’abbé Léon Issautier, curé de la Tour.

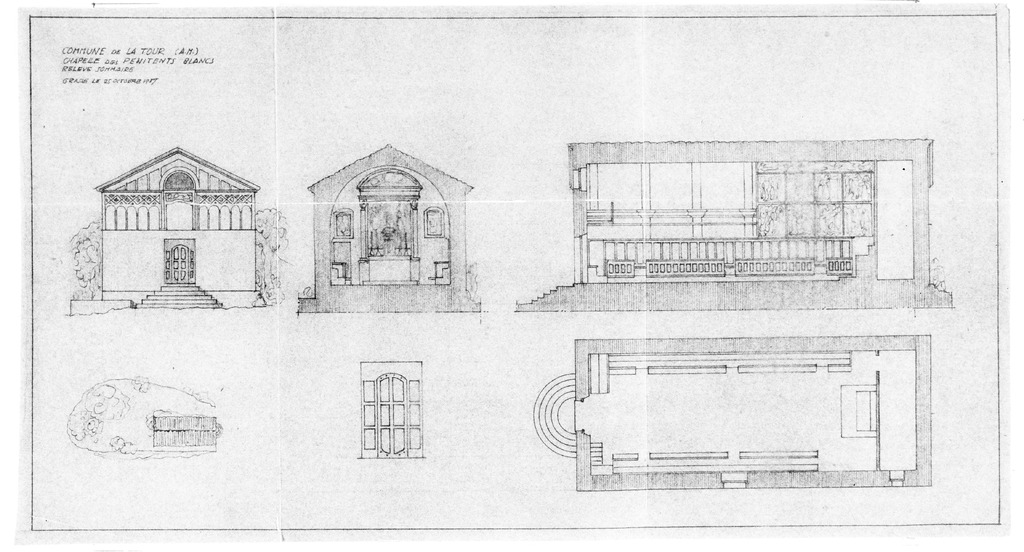

4.3. La chapelle des Pénitents blancs

Établie en bordure d’un replat, la chapelle des Pénitents blancs de La Tour était à l’origine située à l’extérieur du village, au carrefour des chemins menant à Tournefort et à Clans (fig. 4.1 n° 3). Elle est placée sous le double patronage de saint Bernard de Menthon et sainte Brigitte de Suède. Elle a été classée aux Monuments Historiques par arrêté du 18 avril 1944 et ses fresques ont été protégées au titre des objets dès 1908[8].

4.3.1. Une chapelle bipartite

D’orientation nord-est / sud-ouest, l’édifice rectangulaire à chevet plat est constitué de deux travées voûtées en berceau (fig. 4.22). La travée nord est la plus ancienne et accueille une exceptionnelle série de fresques de la fin du XVe siècle. Il est possible qu’elle formait au départ une chapelle-porche, c’est-à-dire ouverte en façade par une grande baie, type particulièrement fréquent dans les Alpes méridionales entre le XIVe et le XVIe siècle[9]. Par la suite, entre la fin du XVIe siècle et le début du XVIIe siècle, l’édifice devient la propriété et le siège de la confrérie des Pénitents blancs de La Tour. Ces derniers vont faire agrandir la chapelle en y ajoutant la travée sud. La date de 1672 inscrite sur l’extérieur du chevet pourrait correspondre à cet agrandissement. En revanche, les décors floraux peints qui ornent cette travée sont datés de la seconde moitié du XIXe siècle.

Fig. 4.22. Plan de la chapelle des Pénitents blancs (source : base Eligis, DRAC PACA, fichier MHR93_02063075Z, auteur : CRMH).

La façade de la chapelle est peinte en trompe-l’œil (fig. 4.23). Elle a été restaurée en 1980 par Guy Ceppa mais ses décors sont aujourd’hui très effacés. La restauration fait figurer, en partie haute, deux rangées de saints entre colonnades encadrant une Pietà. Toutefois, la tradition et une carte postale ancienne ont conservé le souvenir de rangées de Pénitents de part et d’autre d’une composition représentant deux Pénitents agenouillés devant une croix(fig. 4.24).

Fig. 4.23. Vue de la façade de la chapelle des Pénitents blancs (cl. J.-P. Debernardi).

Fig. 4.24. Plaque de protection de la serrure du portail de la chapelle des Pénitents blancs ; XVIIe siècle (cl. R. Mercurin).

L’accès à l’édifice se fait par une porte en mélèze à double vantaux et portillon central. La plaque de protection de la serrure, en fer forgé, représente deux petits Pénitents agenouillés face à face au pied de la croix. L’ensemble est daté du XVIIe siècle.

4.3.2. Les fresques du XVe siècle

Les fresques couvrent la totalité des murs de la première travée ainsi que sa voûte (fig. 4.25). Le mur du chevet représente Le Jugement Dernier avec, au centre, un triptyque peint, tandis que, sur la partie inférieure des murs latéraux et en étroite corrélation avec la composition du chevet, se déroulent les frises des Vertus, à gauche, et des Vices, à droite. La partie supérieure des murs latéraux est quant à elle occupée par une série de panneaux représentant les différentes étapes du cycle de la Passion du Christ. Enfin, la voûte est le support d’un Christ en majesté.

Fig. 4.25. Vue générale des fresques de la première travée de la chapelle des Pénitents blancs ; XVe siècle (cl. J.-P. Debernardi).

Plusieurs inscriptions peintes sont associées à ces fresques et livrent des informations intéressantes à leur sujet, bien que quelques zones d’ombre subsistent.

La première est une dédicace située sur le mur du chevet, sous la représentation du Paradis. Elle donne la date d’achèvement de l’ensemble (le 23 août 1491) et atteste que les peintures ont été commandées au nom de la communauté par les quatre syndics (le premier nom manque, Carolus Salvest, Stéphane et Fabien Sala) en l’honneur « de Dieu et de la bienheureuse Marie, des saints Bernard, Antoine, et sainte Brigitte ». Elle indique également qu’elles sont l’œuvre de deux peintres niçois, Curraud Brevesi et Guirard Nadal. Si le premier n’est connu que par les fresques de La Tour, le second, actif entre 1491 et 1511, a notamment exécuté des armoiries du duc de Savoie Philibert II au château de Nice en 1501.

M(illesim)O CCCC LXXXX I ET DIE XXIII AUGUSTI HOC OPUS ET HANC CAPELLAM FECERUNT DEPINGERE

[____] CAROLI SALVEST [et] STEPHANI ET FABIANUS SALE SCINDACI DE TURRI NO(m)I(ne) TOCIUS CO(munitatis)

AD HONOREM DEI ET B(ea)TE VIRGINIS ET S(anc)TOR(um) BERNARDI ANTHONII ET S(anc)TE BRIGI

DE ET HOC P(er) MAGISTROS CURRAUDI BREVESI ET GUIRARDI NADALI PITTORES DE

NICIA ET COMPATRES IN NO(m)I(n)E DOMINI

La seconde inscription est placée à l’extrémité nord du mur latéral droit, à gauche d’une fenêtre ouverte postérieurement à la réalisation des fresques. Il pourrait s’agir de la dédicace du cycle de la Passion ayant fait l’objet d’une commande séparée de la part de Guillaume Bachelard, seigneur de Tournefort, lequel pourrait être identifié au personnage, très effacé, représenté au-dessus de l’inscription. Elle indique que l’œuvre est dédiée à la Vierge et aux saints Vincent et Guillaume. Le premier correspond peut-être à Vincent Ferrier (1350-1419), dominicain espagnol qui prêcha à Nice en 1419, et le second à Guillaume Arnaud, inquisiteur massacré par les Cathares en 1242, près de Carcassonne[10]. La dédicace s’achève par une date malheureusement incomplète mais située à la fin du XVe siècle. Selon Luc Thévenon, les fresques du cycle de la Passion pourraient toutefois être postérieure de quelques années aux réalisations du chevet et ajoutées par les mêmes peintres.

HOC OPUS FECIT FIERI D(omi)N(us) GUILLERM(us) BACHELARI

DE TORNAFORTI AD HONORE(m) DEI ET B(ea)TE MARIE ET S(anctorum)

VINCE(n)CII ET GUILL(e)RMI MIL(esim)O. CCCC. LXX…

Une troisième inscription figure dans la scène des Femmes au Tombeau, à la base du sarcophage. Pour Louis Imbert et Luc Thévenon, elle désignerait les recteurs de la confrérie des Pénitents. Une telle supposition impliquerait qu’elle soit postérieure à la réalisation des fresques puisque les Pénitents n’acquièrent la chapelle qu’au plus tôt à la fin du XVIe siècle.

PRIMO PRIORE HONORATO SALLA

SOTO PRIORE [____]

Le Jugement Dernier

Inspiré de L’Apocalypse de Jean, du Livre de Job et de l’Évangile selon saint Matthieu, la fresque ornant le mur du chevet fait partie des six Jugements Derniers peints dans les Alpes méridionales à la fin du Moyen Âge[11] (fig. 4.26).

Fig. 4.26. Vue de la fresque du Jugement Dernier ; XVe siècle (cl. J.-P. Debernardi).

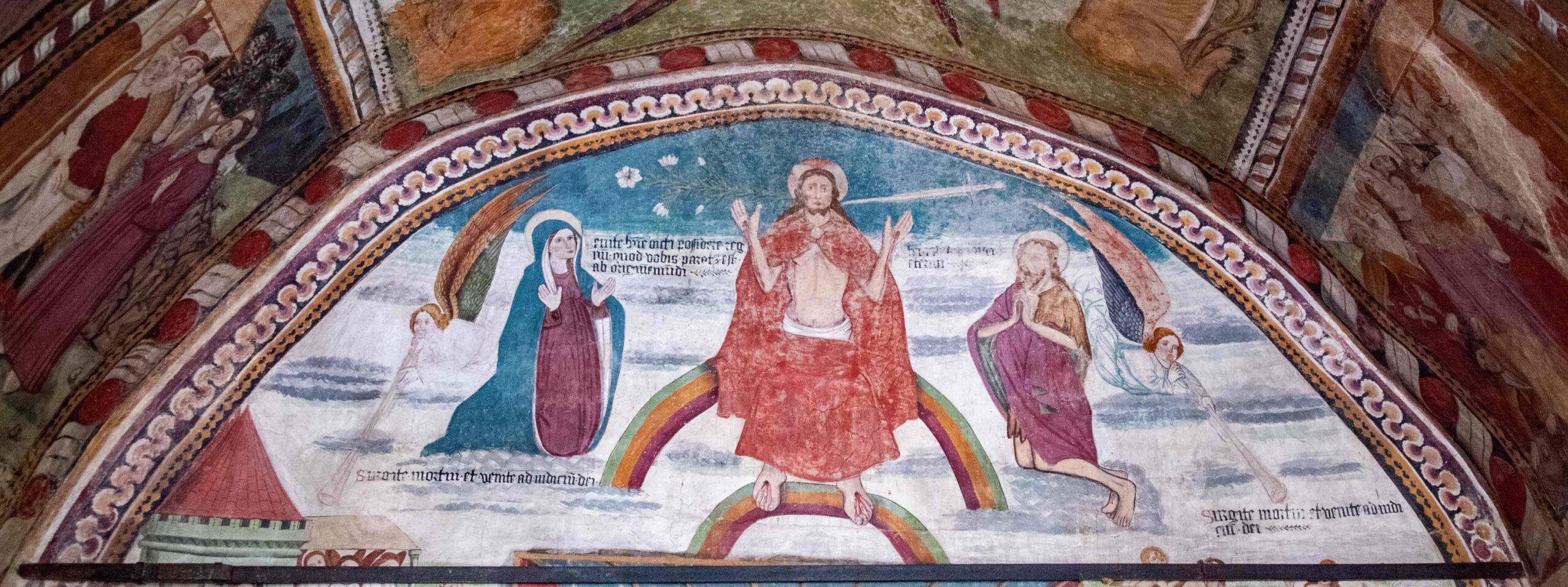

Le registre supérieur de la composition fait figurer le Christ nu sous un manteau rouge, portant les stigmates et le glaive de la Justice sortant de sa bouche (fig. 4.27). Il est assis sur un trône formé par un double arc-en-ciel. À gauche, la Vierge ouvrant les bras est associée à une inscription : Venite benediti patris mei accipite regnum vobis paratum ab origine mundi[12] À droite, saint Jean-Baptiste, les mains jointes, est également associé à une inscription : Descendite malediti in ignem eternum[13].

Fig. 4.27. Vue du registre supérieur de la fresque du Jugement Dernier ; XVe siècle (cl. J.-P. Debernardi).

De part et d’autre de la composition, des anges sonnent les trompettes appelant les morts : Surgite mortui, venite ad iudiciu Dei[14]. En bas, des défunts quittent leur tombe et leur linceul.

Le registre inférieur est occupé en son centre par la représentation d’un triptyque (4.28). La Vierge à l’Enfant (ce dernier tenant un moulinet) y est encadrée, à gauche, par saint Bernard tenant en laisse le démon des Alpes dans la main droite et une croix à deux traverses dans la main gauche, et à droite, par sainte Brigitte foulant un démon au pied et tenant en mains ses écrits et un cierge allumé.

Fig. 4.28. Vue du triptyque central de la fresque du Jugement Dernier ; XVe siècle (cl. J.-P. Debernardi).

À gauche, un grand saint Pierre ouvre la porte de la Jérusalem céleste à six petits élus nus qui attendent sur les marches d’un escalier (fig. 4.29). Un ange ferme la marche et montre la voie. Dans la partie inférieure gauche, est représenté saint Antoine ermite avec un bâton en T et un livre. Cette réalisation, assez grossièrement peinte et dégradée, semble être plus tardive.

Fig. 4.29. Vue du Paradis de la fresque du Jugement Dernier ; XVe siècle (cl. J.-P. Debernardi).

À droite, les damnés sont conduits dans la gueule béante et brûlante du Léviathan, symbole de l’Enfer chrétien, par cinq démons (fig. 4.30). On distingue, de gauche à droite :

Fig. 4.30. Vue de l’Enfer de la fresque du Jugement Dernier ; XVe siècle (cl. J.-P. Debernardi).

– un démon à tête de sorcière et corps d’insecte, armé d’un fouet à quatre lanières, chevauchant une femme nue ;

– un grand démon cornu à pattes d’oiseau portant, sur le dos, une hotte remplie de cinq damnés et, à l’épaule, une perche sur laquelle est embroché un personnage coiffé d’une tiare ;

– un démon unicorne au museau de loup et à pattes d’oiseau poussant trois damnés de la fourche et du pied ;

– un démon ailé, dérivé du griffon, tirant de sa tombe un mort à peine ressuscité ;

– un damné tête en bas chutant vers la gueule ;

– un démon hybride tenant deux têtes de damnés dans ses bras et assis sur le dos d’une damnée qui entre à quatre pattes dans la gueule ;

– quatre damnés presque engloutis dans la gueule, représentant un prince coiffé d’une couronne, un personnage à chapeau rouge de cardinal, un autre à mitre d’évêque et un dernier peut-être coiffé d’une tiare (pape ?).

Cette représentation de l’Enfer est caractéristique du développement iconographique du thème satanique aux XVe-XVIe siècle, où le Diable perd tout caractère humain et où le mal est figuré par le laid.

Les Vertus et les Vices

Sur le mur latéral gauche, un ange montre du doigt la Jérusalem Céleste aux sept Vertus qui le précèdent, avec de gauche à droite (fig. 4.31 à 4.33) :

– la Diligence (Diligentia), aux cheveux en bourrelet sous un voile blanc et à robe noire, tenant des quenouilles dans ses mains ;

– l’Abstinence (Estenancia), à collier à grosse perle et tenant une discipline (petit fouet destiné à l’auto-flagellation) ;

– la Piété (Pietat), aux cheveux dénoués sur les épaules et aux mains jointes ;

– la Patience (Pasiensia), tête voilée et bras croisés ;

– la Chasteté (Castitas), un livre ouvert sur ses genoux et une discipline posée sur l’épaule ;

– la Largesse (Largitas) faisant l’aumône à deux mendiants ;

– l’Humilité (Humilitas), agenouillée et aux cheveux dénoués.

Fig. 4.31. Vue générale de la frise des Vertus ; XVe siècle (cl. M. Cottereau).

Fig. 4.32. L’Abstinence et La Piété ; XVe siècle (cl. J.-P. Debernardi).

Fig. 4.33. La Patience et La Chasteté ; XVe siècle (cl. J.-P. Debernardi).

A ces représentations, répond, sur le mur opposé, la Cavalcade des sept Vices poussée vers la gueule de l’Enfer par un démon ailé. Tous sont liés par une corde, selon une tradition initiée à la fin du XIIe siècle[15], et chacun porte un diablotin sur l’épaule. On distingue, de droite à gauche (fig. 4.34 à 4.36) :

Fig. 4.34. Vue générale de la frise des Vices ; XVe siècle (cl. M. Cottereau).

– la Paresse (Pigritia), qui somnole sur un âne gris ;

– la Goinfrerie (Gula), sur un porc, tenant une broche garnie de viandes ;

– l’Envie (Invidia), sur un singe, montrant son voisin ;

– la Colère (Ira), sur un ours, se poignardant ;

– la Luxure (Luxuria), qui, juchée sur un bouc, retrousse sa robe pour montrer une jambe et tient un miroir ;

– l’Avarice (Avaritia), mal conservée mais portant des vêtements austères et chevauchant probablement un léopard ;

– l’Orgueil (Superbia), également très dégradé, sur un lion marron, qui ouvre la marche conformément à l’idée qu’il est à l’origine des péchés.

Les représentations des Vertus et des Vices de La Tour témoignent du succès rencontré par ce thème iconographique dans toute l’aire alpine et l’ouest de la France entre 1450 et 1550. L’ancienneté des représentations dans le Piémont suggère que cette région en soit le centre de diffusion. Puisant son origine dans la littérature latine du Ve siècle, il symbolise le combat intérieur entre l’esprit et la chair. On notera, par ailleurs, qu’à l’exception de la Paresse tous les Vices sont vêtus à la façon des nobles et des bourgeois, tandis que les Vertus sont des jeunes femmes à l’attitude sereine, portant d’amples robes à la taille haute.

Fig. 4.35. L’Envie et La Colère ; XVe siècle (cl. J.-P. Debernardi).

Fig. 4.36. La Luxure ; XVe siècle (cl. J.-P. Debernardi).

Le cycle de la Passion du Christ

Les panneaux illustrant la Passion du Christ, thème plus fréquent et traité ici de façon assez classique, occupent, en deux registres superposés, la partie supérieure des murs latéraux (fig. 4.37 et 4.38). La lecture s’effectue de gauche à droite, en débutant par le registre supérieur du mur gauche et en s’achevant par le registre inférieur du mu droit. En suivant ce sens, les thèmes des différents panneaux sont les suivants :

– registre supérieur du mur gauche : L’Entrée à Jérusalem ; Les Marchands chassés du Temple ; La Cène ; L’Agonie du Christ au Jardin des Oliviers ; L’Arrestation de Jésus – Entrée des soldats dans le Jardin ;

– registre supérieur du mur droit : L’Arrestation de Jésus – Épisode de Malchus ; Comparution devant Caïphe ; Flagellation ; Le Couronnement d’épines et les outrages ; Ponce Pilate se lave les mains ;

– registre inférieur du mur gauche : Le Portement de la Croix ; Le Crucifiement ; La Crucifixion ; La Descente de Croix ; La Mise au Tombeau ;

– registre inférieur du mur droit : La Résurrection ; La Descente aux Limbes ; Les Femmes au tombeau ; L’Apparition du Christ à Marie Madeleine (Noli me tangere).

Fig. 4.37. Le Cycle de la Passion du Christ, registres du mur latéral gauche ; XVe siècle (cl.).

Fig. 4.38. Le Cycle de la Passion du Christ, registres du mur latéral droit ; XVe siècle (cl.).

Le Christ en majesté

Couvrant l’ensemble de la voûte de la première travée et inscrit dans une mandorle (motif en forme d’amande), le Christ, assis sur un trône similaire à celui du chevet, est représenté adulte et barbu, vêtu du manteau rouge, bénissant de sa main droite et tenant dans sa main gauche l’orbe crucigère, symbole de sa domination temporelle sur le monde (fig. 4.39). Ce dernier attribut et la position de la main droite permettent d’attribuer cette représentation à une variation du Christ en majesté, le Salvator Mundi (Sauveur du monde), popularisée au XVe siècle par les peintres italiens. Aux quatre angles de la composition, figurent les animaux-symboles des quatre Évangélistes : l’ange pour Matthieu, l’aigle pour Jean, le lion pour Marc et le taureau pour Luc. Cette fresque pourrait être postérieure aux autres représentations, bien qu’aucun argument décisif n’ait été avancé en ce sens.

Fig. 4.39. Le Christ en majesté de la voûte ; XVe siècle ? (cl. J.-P. Debernardi).

4.3.3. Le patrimoine mobilier

La chapelle conserve un ensemble d’objets liturgiques et d’accessoires ayant appartenu à la confrérie des Pénitents. Certains d’entre eux font l’objet d’une protection au titre d’objets depuis 1917 :

– 3 statues de procession, dites Christ de procession, en bois taillé et doré ;

– 4 lanternes de procession en tôle peinte ;

– 6 bâtons de procession dont 4 porte-dais et 2 bâtons de dignitaires ;

– 1 croix d’autel avec Christ en bois taillé et doré ;

– 6 chandeliers d’autel en bois taillé et doré ;

– 3 canons d’autel en bois taillé et doré.

Tout ce mobilier est daté du XVIIIe siècle.

4.4. La chapelle Saint-Jean-Baptiste

A environ une heure de marche de La Tour, la chapelle Saint-Jean Baptiste est établie sur un promontoire rocheux à la confluence du vallon de Saint-Jean et du rau de la Gorgetta (fig. 4.1 n° 4 et 4.40). Elle domine, à 635 m d’altitude, le quartier rural de Saint-Jean. Probablement occupé dès la période romaine, le site est mentionné comme une petite localité dès le XIIe siècle sous le nom d’Alluc pour être ensuite plus connu sous celui de Saint-Jean-d’Alloche. La communauté est durement touchée par la peste au XVe siècle. L’emplacement du hameau médiéval reste toutefois à découvrir et le quartier est aujourd’hui occupé par un habitat dispersé d’habitations-exploitations, certaines pouvant remonter au XVIIe siècle.

Fig. 4.40. La chapelle Saint-Jean-Baptiste vue vers l’ouest (cl. R. Mercurin).

La localité de Saint-Jean-d’Alloche joue, dans l’histoire de la commune, un rôle particulier, notamment sur le plan religieux. Son importance est telle que la tradition en a fait le site primitif de La Tour[16]. Selon Louis Durante, la chapelle Saint-Jean-Baptiste serait même la première église paroissiale de La Tour, du fait de « l’obligation anciennement imposée au curé de La Tour d’aller prendre son investiture dans ce sanctuaire »[17]. L’examen des sources écrites médiévales montrent cependant que, bien qu’étroitement liées, La Tour et Saint-Jean-d’Alloche formaient des communautés distinctes tant sur le plan religieux que sur le plan administratif.

4.4.1. L’évolution architecturale de la chapelle

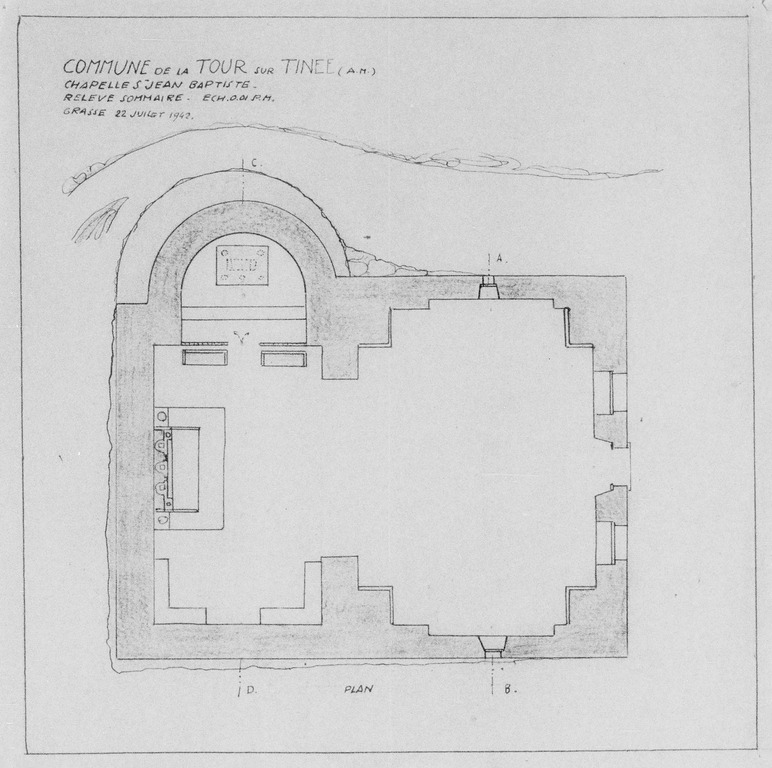

Classée aux Monuments Historiques par arrêté du 14 septembre 1943, la chapelle Saint-Jean-Baptiste est en fait constituée de deux édifices distincts (fig. 4.41). Le plus ancien est formé d’une nef simple voûtée en berceau et terminée par une abside en cul-de-four orientée vers l’est (fig. 4.42) et au sol pavé de pierres. Par la suite, le mur gouttereau méridional est en partie abattu pour construire une nef orientée vers le nord. La première nef accueille alors le nouveau chœur (à chevet plat) tandis que l’abside primitive est conservée en tant que chapelle latérale. La date de construction du premier édifice est inconnue mais elle remonte sans doute au Moyen Âge[18]. La transformation en chapelle à chevet plat pourrait quant à elle dater du XVIIe siècle[19].

Fig. 4.41. Plan de la chapelle Saint-Jean-Baptiste (source : base Eligis, DRAC PACA, fichier MHR93_02063077Z, auteur : CRMH).

Fig. 4.42. Chapelle Saint-Jean-Baptiste. Vue de l’abside de la chapelle primitive (cl. R. Mercurin).

La façade méridionale de la nouvelle chapelle (fig. 4.43), restaurée en 1995 et recouverte d’un enduit mural à la chaux de couleur rougeâtre, porte une inscription en l’honneur de « Saint-Jean-Baptiste Précurseur ». Une porte centrale à un vantail et encadrée de deux petites fenêtres permet d’accéder à la nef. Une troisième baie, fermée par des croisillons, surmonte la porte. Un clocheton, également axé sur la porte, coiffe l’ensemble et une petite cloche a été installée dans une niche aménagée, à l’ouest, dans le mur de façade.

Fig. 4.43. Vue de la façade actuelle de la chapelle Saint-Jean-Baptiste (cl. R. Mercurin).

En 1847, Durante signale, au quartier Saint-Jean, la découverte de « tombeaux et de nombreux ossements humains ». Cette mention, qu’il convient d’envisager avec prudence, pourrait néanmoins signaler l’existence d’un espace funéraire éventuellement associé à la chapelle[20].

4.4.2. Les peintures de l’abside

L’abside est décorée de peintures, dont certaines sont dans un état médiocre de conservation, illustrant la vie de saint Jean-Baptiste en onze scènes (fig. 4.44). Les huit premières sont des fresques organisées en deux registres superposés recouvrant les murs latéraux (fig. 4.45 et 4.46). Les trois dernières ont été peintes sur une cloison de bois coupant l’abside en travers au-dessus de l’autel (fig. 4.47). L’œuvre n’est ni datée ni signée. Toutefois, le peintre Alexis Mossa, qui visita la chapelle en 1913, rapproche les fresques de Saint-Jean des réalisations d’Andrea da Cella, peintre primitif niçois actif entre 1510 et 1550 et responsable, notamment, des fresques de la chapelle Saint-Sébastien-et-Saint-Bernard de Roure[21]. Luc Thévenon a proposé de les dater plus précisément de 1540[22].

Fig. 4.44. Vue générale des peintures de l’abside de la chapelle Saint-Jean-Baptiste ; XVIe siècle (cl. R. Mercurin).

Fig. 4.45. Fresques de la Vie de Saint-Jean-Baptiste ; scènes du mur latéral gauche (cl. R. Mercurin).

Fig. 4.46. Fresques de la Vie de Saint-Jean-Baptiste ; scènes supérieures du mur latéral droit (cl. R. Mercurin).

Fig. 4.47. Peintures sur cloison de bois surmontant l’autel de l’abside de la chapelle Saint-Jean-Baptiste (cl. R. Mercurin).

Les huit scènes représentées sur les murs latéraux se lisent de gauche à droite :

– mur latéral gauche (de bas en haut) : Annonce à Zacharie et Elisabeth ; Naissance de saint Jean-Baptiste ; Baptême du Christ ; Prédication au désert ;

– mur latéral droit (de haut en bas) : Jean-Baptiste incarcéré ; Reproches à Hérode et Hérodiade ; Décollation ; Hérode contemple le corps supplicié.

Les peintures de la cloison s’organisent comme un triptyque figurant saint Jean-Baptiste, au centre, encadré des scènes de l’Ensevelissement (à gauche) et de l’Incinération du corps devant Julien l’Apostat (à droite).

4.4.3. Les autres œuvres picturales et les autels

D’autres fresques, postérieures aux réalisations de l’abside, sont présentes dans la chapelle. Ainsi l’arc ouvrant sur l’abside accueille, sur son tympan, une représentation de Dieu le Père entouré d’anges musiciens et de chérubins (fig. 4.48). Plus bas, de part et d’autre de l’ouverture, figurent deux personnages féminins (saintes ?) dont l’un tient un livre ouvert. Les voûtes de la nef et du chœur actuel sont, pour leur part, ornées respectivement de la colombe du Saint-Esprit et d’un Christ tenant la croix, tous deux auréolés de gloires.

Fig. 4.48. Chapelle Saint-Jean-Baptiste. Fresque représentant Dieu le Père (cl. R. Mercurin).

La chapelle comprend trois autels dont le plus ancien est vraisemblablement celui de la chapelle latérale auquel on accède par une volée de marches (fig. 4.49). Constitué d’une grande dalle en grès d’Annot, il reposait à l’origine sur un support constitué de dalles de grès disposées verticalement. Il a par la suite été renforcé par l’ajout de cinq balustres.

Fig. 4.49. Autel oriental (abside) de la chapelle Saint-Jean-Baptiste (cl R. Mercurin).

Le maître-autel, plus classique, est, quant à lui, surmonté d’un retable en bois peint et doré, à colonnes torsadées et fronton rompu, caractéristique du XVIIe siècle (fig. 4.50). Il comporte trois niches à voûtes en coquille, celle du centre étant occupée par une statue du Christ montrant le Sacré-Cœur. Un tabernacle est également mentionné par les auteurs du XIXe siècle, mais celui-ci semble aujourd’hui avoir disparu. Il aurait porté, inscrite en caractères gothiques, la dédicace suivante : Vasculum hoc sanctuarum reliquiarum fuit benedictum per Ill. m. et R. um. Joanem Ludovicum Pallavicinum Niciensium episcopum 1588 21 septembris. Jean-Louis Pallavicino, auquel il est fait référence ici, fut évêque de Nice entre 1583 et 1598.

Fig. 4.50. Maître-autel de la chapelle Saint-Jean-Baptiste (cl. R. Mercurin).

Enfin, à gauche du précédent, un troisième autel maçonné porte une croix et la date de 1741 (répétée deux fois) peintes en blanc (fig. 4.51).

Fig. 4.51. Autel occidental de la chapelle Saint-Jean-Baptiste portant la date 1741 (cl. R. Mercurin).

4.5. La chapelle Saint-Sébastien

La chapelle Saint-Sébastien de La Tour est installée au cœur du quartier du même nom, à environ 500 m au sud-ouest du village, sur l’ancien chemin reliant ce dernier au fond de vallée et à Tournefort (fig. 4.1 n° 5 et 4.52). Comme nombres de chapelles dédiées à saint Sébastien, elle avait pour vocation de protéger la communauté des épidémies et particulièrement de la peste. Sa construction est généralement placée au début du XVIe siècle, sans que l’on sache cependant sur quels éléments repose cette attribution. Selon E. Blanc[23], elle serait construite sur des fondations romaines mais rien ne permet d’accréditer cette hypothèse.

Fig. 4.52. Vue de la chapelle Saint-Sébastien ; XVIe siècle (cl. R. Mercurin).

L’édifice, d’environ 6 m de côté, est constitué d’une unique travée voûtée en berceau, à chevet plat orienté au sud-ouest. La façade, restaurée en 1998 par E. Sauvage, est recouverte d’un enduit à la chaux rougeâtre et jaunâtre. Elle comporte en son centre une porte simple encadrée de deux petites fenêtres. Un fenestron s’ouvre dans le fronton, au-dessus de la porte. Les murs latéraux et du chevet sont en pierres apparentes liées au mortier et les quatre angles sont renforcés par des chaînages en pierres de taille. L’ensemble de l’édifice repose sur un banc rocheux de calcaire marneux.

L’intérieur de la chapelle, recouvert d’une enduit jaune rehaussé de bandeaux rouges, est également très sobre et a lui aussi fait l’objet d’une restauration récente, comme l’indique l’inscription peinte à gauche de l’entrée :

MUNICIPALITE R. GILLY

CURE L. ISSAUTIER

1 de F. LETTRE

L’autel est surmonté d’un tableau d’époque contemporaine, peint à fresque, représentant, à droite, saint Sébastien attaché à un arbre et criblé de flèches et, à gauche, saint Jacques de Compostelle en tenue de pèlerin, accompagné d’un chien tenant un pain dans sa gueule (fig. 4.53). Les seuls autres aménagements intérieurs sont deux banquettes encadrant la porte et deux niches carrées ouvertes dans les murs latéraux, de part et d’autre de l’autel.

Fig. 4.53. Fresque contemporaine de Saint-Sébastien et Saint-Jacques-de-Compostelle surmontant l’autel de la chapelle Saint-Sébastien (cl. M. Cottereau).

4.6. La chapelle Sainte-Elizabeth

Dominant à environ 525 m d’altitude, l’actuelle route de La Tour à Utelle, la chapelle Sainte-Elizabeth occupe la ligne de partage des eaux entre le vallon des Carbonnières et celui de Saint-Jean (fig. 4.1 n° 6). Elle marque l’entrée, en venant d’Utelle, dans le terroir de La Tour. Au nord, un chemin permet d’accéder, par le pas Masséna, aux crêtes de l’Albaréa. Cette chapelle a fait l’objet de plusieurs remaniements et transformations au cours du temps. La dernière restauration date de 2013.

Comme la chapelle Saint-Sébastien, avec laquelle elle partage de nombreux points communs (orientation, dimensions de la travée, etc.), la chapelle Sainte-Elizabeth est généralement datée du XVIe siècle. La présence, dans les maçonneries, de fragments de tuiles plates à rebords (tegulae) peut être mise en relation avec la proximité du site du Cornial, où des vestiges mobiliers de la période romaine ont été identifiés (cf. 2.1). En revanche, elle n’indique pas, comme cela est parfois suggéré, que la chapelle elle-même a été établie sur un bâtiment plus ancien.

L’édifice, à travée unique voûtée en berceau et chevet plat orienté au sud-ouest, est précédé d’un porche (fig. 4.54). Ce dernier était à l’origine ouvert sur trois côtés par des arches en plein cintre supportant une voûte d’arêtes. Les arches nord-ouest et sud-est ont par la suite été partiellement bouchées (fig. 4.55). La restauration de 2013 n’a conservé que la partie basse des bouchages.

Fig. 4.54. Vue générale de la chapelle Sainte-Elizabeth et de son porche (cl. A. Cottereau).

Fig. 4.55. Bouchage partiel d’une des arches du porche de la chapelle Sainte-Elizabeth avant la restauration de 2013 (cl. R. Mercurin).

La chapelle en elle-même s’ouvre sur le porche par une porte simple encadrée de deux fenestrons sous lesquels ont été disposées des banquettes (fig. 4.56). Au-dessus de l’entrée et sous une demi-lune, la dédicace à sainte Elizabeth porte les dates des deux dernières restaurations de l’édifice :

Fig. 4.56. Vue de l’entrée de la chapelle Sainte-Elizabeth (cl. A. Cottereau).

VISTATIONIS D.M.V.A.

Ste ELIZABETH

ORA PRO NOBIS

1851-2013

L’intérieur de la chapelle a été entièrement restauré en 2013 (fig. 4.57). Auparavant très dégradé, on ignore tout de sa configuration d’origine.

Fig. 4.57. Vue de l’intérieur de la chapelle Saint-Elizabeth après la restauration de 2013 (cl. M. Cottereau).

4.7. La chapelle Saint-Gras

Située en rive gauche du vallon de Saint-Jean, entre les granges du Breuil au nord et le quartier de la Lentigia au sud, la chapelle Saint-Gras a aujourd’hui disparu du paysage (fig. 4.1 n° 7). Sa présence est cependant attestée en 1852 sur une carte du royaume de Piémont-Sardaigne et le toponyme figure déjà sur la carte associée au traité signé en 1760 entre le roi de France et celui de Sardaigne pour régler les limites de leurs États[24]. En revanche, le cadastre de 1865 ne mentionne au quartier Saint-Gras que la présence de bâtiment ruraux. Il semble donc que cette chapelle, probablement antérieure au milieu du XVIIIe siècle, ait été transformé en édifice rural (habitation-exploitation ?) entre 1852 et 1865. Des éléments de son architecture semblent d’ailleurs avoir été conservés dans le bâtiment principal qui occupe aujourd’hui le quartier[25].

Saint Gras, plus fréquemment écrit saint Grat, était évêque d’Aoste au VIIIe siècle. Il s’agit d’un saint agraire que l’on invoquait contre tous les fléaux touchant les récoltes (maladies, vermines, intempéries et incendies). La présence d’une chapelle portant ce vocable témoigne ici de l’ancienneté de la vocation agricole des terres situées sur la rive droite du bassin supérieur du vallon de Saint-Jean. Des Lombards et des Champs de Villars, au nord, jusqu’à la Lentigia, au sud, en passant par les granges du Breuil, la forêt masque en effet aujourd’hui d’importants réseaux de terrasses parsemées de ruines de bâtiments ruraux qui rappellent que ces quartiers étaient, jusqu’encore au début du XXe siècle, essentiellement dédiés à la culture des céréales et des légumineuses.

[1] Thévenon 1993, p. 90.

[2] Thévenon 1983, p. 49. Un même motif est présent dans la collégiale de Clans.

[3] Faraut 1932.

[4] https://pop.culture.gouv.fr/search/mosaic?base=%5B%22Patrimoine%20mobilier%20%28Palissy%29%22%5D, consultée le 26 mai 2025.

[5] On ignore quelle relation peut avoir ce peintre avec l’artiste Guillaume Planeta, actif dans le Comté de Nice au XVIe siècle (Bodard 1985).

[6] Bourrier-Reynaud 1991, p. 8.

[7] Thévenon 1993, p. 103.

[8] Cette chapelle et ses fresques ont fait l’objet de nombreuses descriptions et études dont les principales sont Imbert 1948, p. 76-80 ; Thévenon 1983, p. 49-50 ; Acchiardi 1990 ; Lorgues-Lapouge 1995, p. 80-82 ; Roque 2001, p. 234-241 ; Thévenon 2002 ; Leclerc 2003.

[9] Thévenon 1983 ; Richard 2020, p. 154-160.

[10] Roque 2001, p. 225.

[11] Les cinq autres sont à N.-D. des Fontaines à la Brigue, à Sainte-Elisabeth de Vence, à Santo Bernardo de Pigna, à San Bernardino de Triora et à Saint-Florent de Bastia-Mondovi.

[12] « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, acceptez le royaume qui vous a été préparé dès l’origine du monde » (Matth. XXV, 34).

[13] « Descendez, maudits, dans le feu éternel… » (Matth. XXV, 41).

[14] « Debout, les morts, venez au jugement de Dieu ».

[15] En référence à l’Évangile selon saint Jean, VIII, 34 : « …celui qui commet le péché est esclave du péché ».

[16] Casalis 1841, p. 278.

[17] Durante 1847, p. 120-121.

[18] Les Monuments Historiques l’attribuent au XIVe siècle mais sans fournir d’arguments.

[19] Thévenon 1983, p. 50 ; Thévenon 1993, p. 90.

[20] Durante 1847, p. 120.

[21] Mossa 1913.

[22] Thévenon 1983, p. 50.

[23] Blanc 1879, p. 103.

[24] Salicis 2023, fig. 3-4.

[25] Ibid.