Le patrimoine artisanal et les lavoirs

3.1. Le quartier artisanal du Béal à La Tour

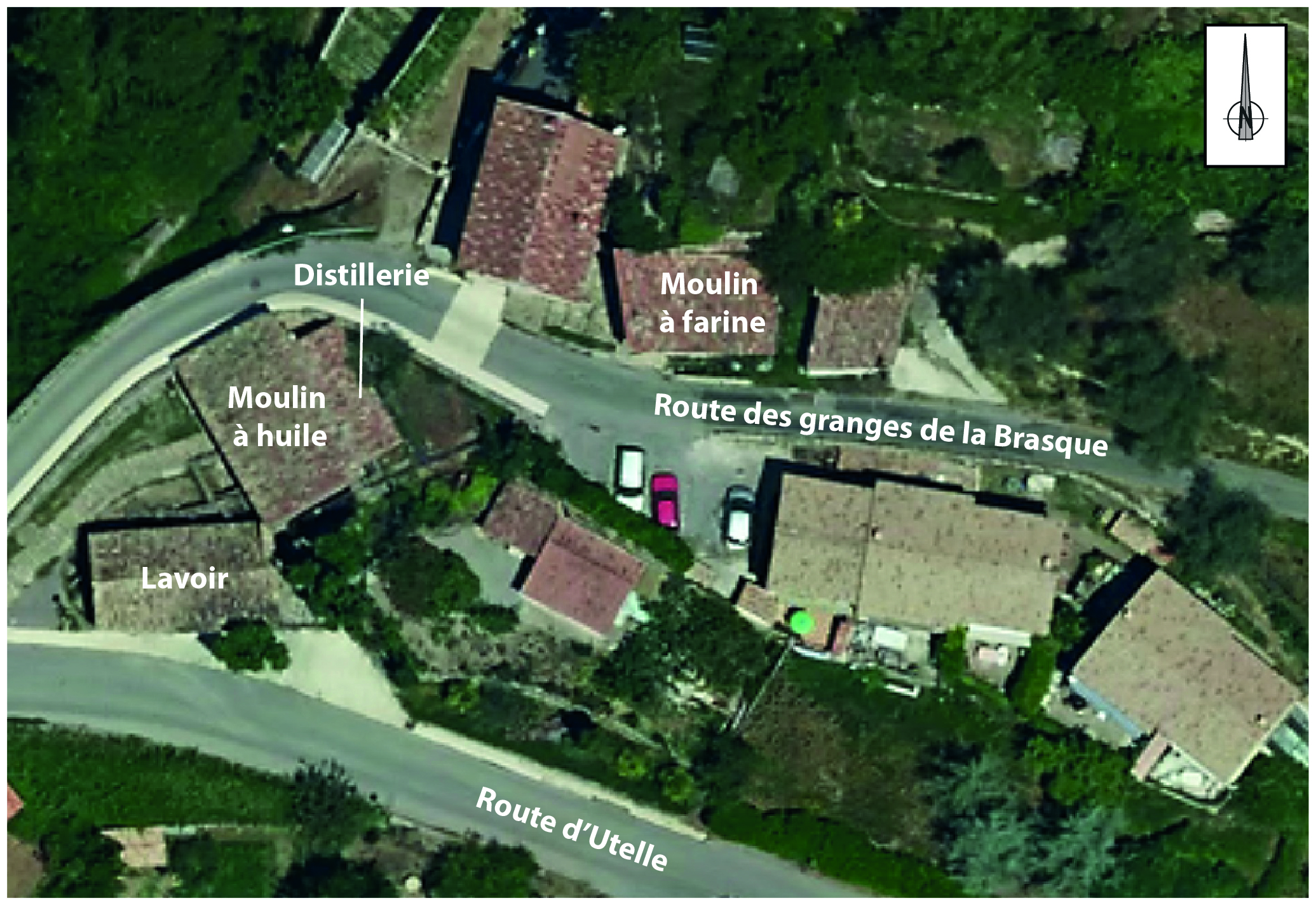

Un remarquable réseau de canaux parcourait la commune depuis les sources en s’intensifiant dans les zones humanisées et selon les besoins artisanaux et agricoles. Le plus important canal d’irrigation alimente encore aujourd’hui les jardins autour du village de La Tour et fait l’objet d’un entretien annuel commun, jour festif pour les habitants. Il mesure plus de 8 kilomètres, depuis sa prise d’eau au secteur de la Routetta, dans le vallon des Lombards, jusqu’à l’espace artisanal du Béal, situé à l’entrée du village (fig. 3.1 à 3.3).

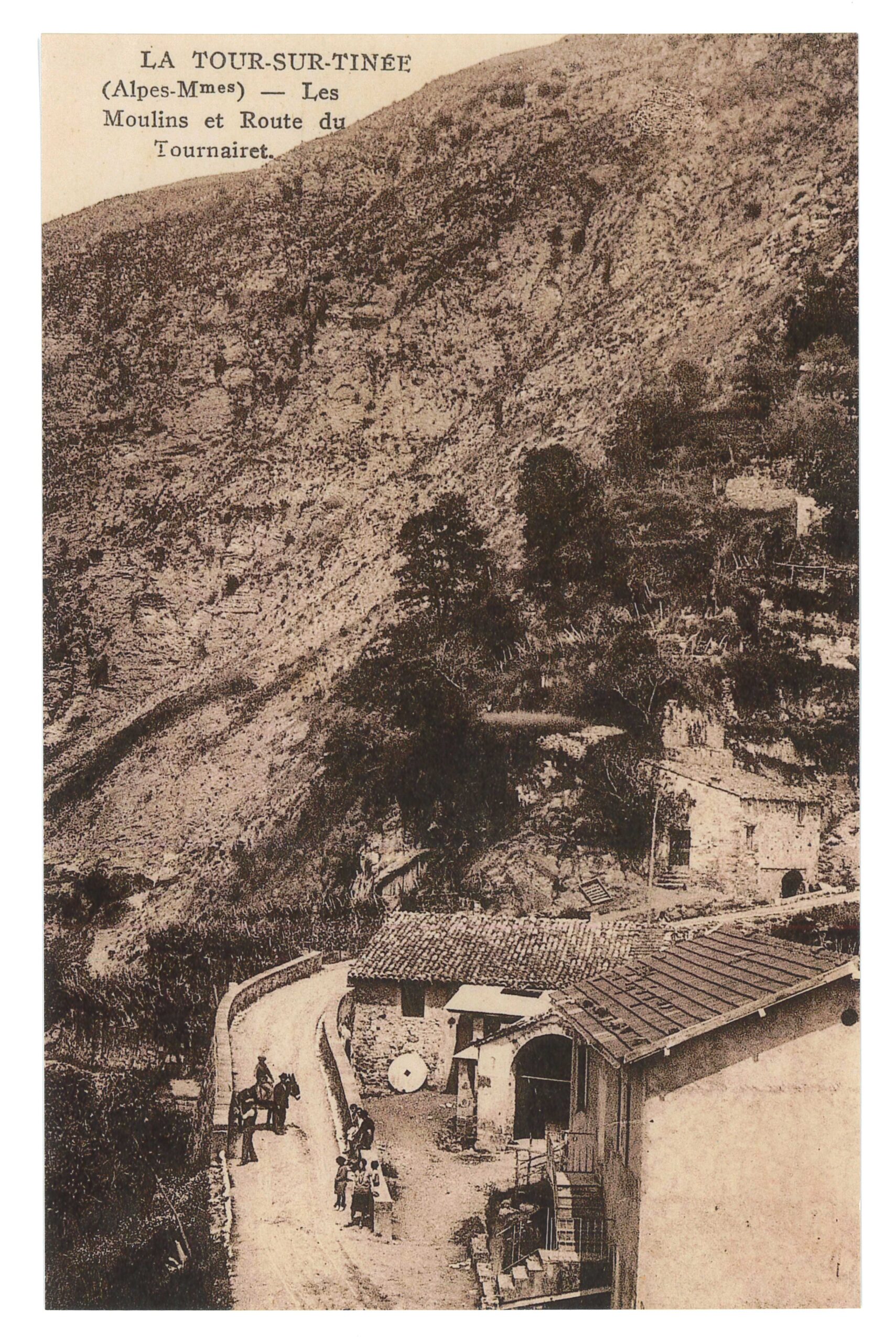

Fig. 3.1. Vue aérienne du quartier du Béal (orthophotographie 2023 / © IGN)

Fig. 3.2. Carte postale montrant le quartier du Béal avant 1931 (don de Marie-Josée Pavesio).

Fig. 3.3. Le quartier du Béal en 2025 (cl. R. Mercurin)

Le Béal, dont le nom provient justement du canal d’amenée d’eau, constituait un quartier détaché de l’agglomération de La Tour dédié aux activités artisanales nécessitant le recours à l’énergie hydraulique, alors non disponible au village. Il s’agit d’un modèle connu ailleurs dans les hautes vallées niçoises, comme le quartier du Martinet à Lantosque.

Existant sans doute dès le XVIIe siècle, le quartier du Béal comprend lou defissi (moulin à huile), lou moulini (le moulin à farine), lou pesquier (le lavoir), l’abeurado (l’abreuvoir) et un lambicario (distillerie publique) actif au XIXe s. et durant une partie du XXe siècle. Bien que ce quartier ait aujourd’hui perdu sa fonction d’espace artisanal, ses différentes composantes restent particulièrement bien conservées.

Concernant la distillerie, Félix Hancy, maire honoraire de La Tour de 1922 à 1976, se rappelle : « Nous avions encore une source de revenus : c’était la lavande. On distillait la lavande sauvage, la lavande de montagne dont le parfum est beaucoup plus fin et plus apprécié que celui du lavandin cultivé en plaine. Pour distiller la lavande, nous avions un alambic qui appartenait à une personne du village. Cette personne le mettait à la disposition, le louait aux fabricants locaux d’extraits de lavande. »[1].

3.2. Les moulins à huile

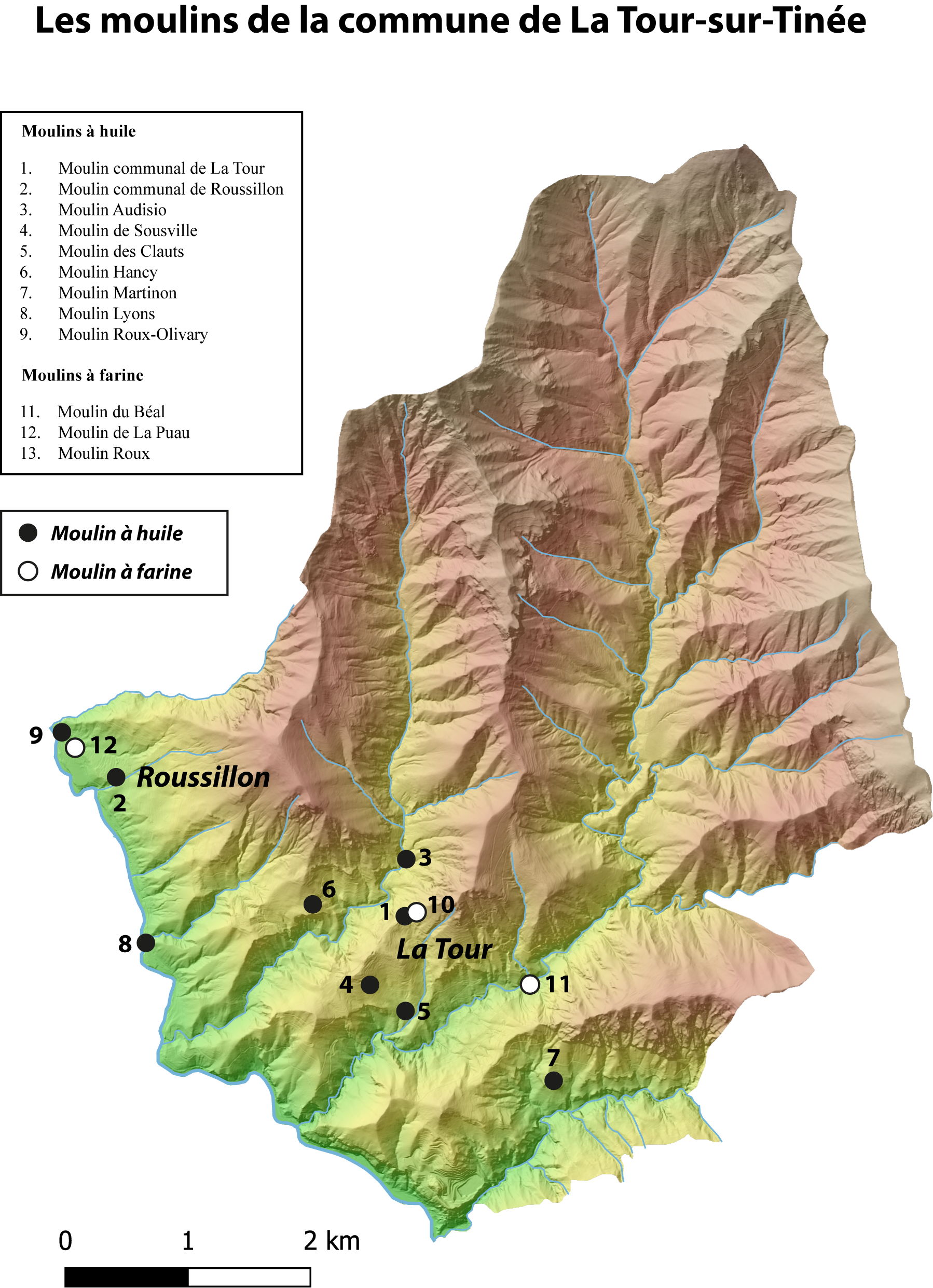

Fig. 3.4. Carte de localisation des moulins à huile et à farine de la commune de la Tour-sur-Tinée (élaboration R. Mercurin, fond de carte SIGNCA 2018 d’après données Lidar HD / © MNCA).

Avec neuf moulins à huile en activité (fig. 3.4), la commune était, au XIXe siècle et au début du XXe siècle, la mieux dotée de toute la vallée de la Tinée. C’est dire l’importance que revêtait alors dans l’économie locale la culture de l’olivier. Ainsi, l’étude des données cadastrales réalisée par Eric Gili montre, qu’en 1812, l’olivier occupait 144 hectares de terres dont 122 étaient complantés de vignes[2]. Près d’un siècle plus tard, en 1902, ce sont 150 hectares de terres dédiées à l’oléiculture qui sont recensés, représentant environ 25 000 arbres[3]. Les recherches de Luc Thévenon permettent de dresser l’inventaire de ces moulins dont un certain nombre sont aujourd’hui ruinés ou ont tout simplement disparu[4]. Deux types principaux peuvent être distingués en fonction de la nature de l’énergie employée pour actionner le dispositif de broyage : les moulins hydrauliques (dits aussi à lavage) d’une part et les moulins à traction animale (dits à sanc ou à sang) d’autre part.

3.2.1. Le moulin communal de La Tour

Le moulin à huile communal (lou defissi) est installé dans le quartier artisanal du Béal (cf. 3.1) dont il constitue le cœur (fig. 3.4 n° 1). Il s’agit d’un moulin hydraulique à roue métallique à augets (roda) alimentée en eau par le haut. Construit antérieurement à la Révolution française (en 1748 ?), il est réparé et modernisé à de nombreuses reprises : en 1847, 1876 (récupération de la bancassa du moulin du Brusc), 1891 (vis de la presse en fer, réparation du lanternon, nouvelle couronne en bois, arbre en fer) et 1920 (roda en fer). Il est classé au titre des Monuments Historiques depuis 1992 en tant que « machine à extraire des fluides ». A noter qu’à la différence des autres moulins du territoire communal, le moulin du Béal est encore aujourd’hui en parfait état de marche (fig. 3.5 à 3.8).

Fig. 3.5. Vue de la façade du moulin à huile communal de La Tour ; à droite, les bassins de décantation, à gauche, les meules mises au rebut (cl. J.-P. Debernardi).

Fig. 3.6. Vue de la roue à augets (roda) du moulin communal de La Tour (cl. J.-P. Debernardi).

Fig. 3.7. Vue du dispositif de broyage du moulin communal de La Tour (cl. J.-P. Debernardi).

Fig. 3.8. Vue du pressoir du moulin communal de La Tour (cl. J.-P. Debernardi).

Plusieurs témoignages oraux apportent des renseignements cruciaux concernant le fonctionnement de ce moulin[5].

Louis Audisio affirme ainsi que « l’huile fabriquée dans un moulin comme le nôtre est très bonne. Nous, on fait ça naturellement, il n’y a pas de centrifugeuse, elle n’est pas filtrée. Il y a la première huile : l’huile vierge. Ensuite, la deuxième phase, l’huile de lavage qui est très bonne aussi ».

« Quand la première phase est terminée, on remonte le pressoir, on brasse la pâte à la main, on met de l’eau bouillante (il faut faire assez vite), ensuite on passe le tout, on ramasse l’eau dans un bac et l’huile remontant à la surface ».

« La deuxième phase terminée, les grignons [noyaux d’olives broyés] qui restaient dans les scourtins [paniers filtrants utilisés pour presser la pâte d’olive], on les envoie dans un petit bassin où ils sont brassés et ils s’en vont dans les petits bassins à l’extérieur : les noyaux restent au fond, la peau remonte à la surface (…). Le moulinié (…) fait ce qu’on appelle la mocha, c’est à dire qu’il travaille cette peau et il ramasse une huile de troisième catégorie qui est bonne aussi. Dans le temps, pour le moulinié, c’était sa paye, ça. Il ne demandait rien aux usagers ». Les particuliers qui venaient aux heures des repas assuraient la restauration pour le moulinier qui dormait sur place.

Jean Faraut, dont le père était moulinier de 1954 à 1957, se rappelle : « on faisait aussi le banha-roto : des anchois, des olives, de l’huile, de l’oignon. Ils prenaient l’huile vierge qui coulait et là, ils en mettaient une louche dans l’assiette. Ça baignait là-dedans, tout dans un grand plat. Et ils faisaient un banha-roto comme ça avec un peu d’ail frotté sur du pain. (…) les gens faisaient des raviolis, un lapin en civet (…) ils apportaient le vin le meilleur (…). Et puis des gâteaux, des cocardes, des beignets et des tartes avec de la confiture. Et puis il y avait le café, il y avait la gnole ». Louis Audisio nous précise que « c’était un jour de travail parce que c’est un travail délicat (…) et puis pénible aussi, mais c’était un jour aussi un peu de fête ».

Différents matériaux sont mis en œuvre dans le moulin. La piste (jas), les cuves à huile et de décantation, la dalle du pressoir et la meule (pèira) sont en pierre de taille. Le foyer est, quant à lui, en briques réfractaires et servait à chauffer l’eau pour récupérer la deuxième huile. Enfin, les roues de force et les portiques, mais aussi plusieurs accessoires comme le râteau à grignon ou la sarthala (grande poêle percée servant à récupérer l’huile de lavage et la mocha) sont en bois. Certains éléments, en bois à l’origine, ont toutefois été remplacée, à partir de la fin du XIXe siècle, par des pièces métalliques.

Comme nous le décrit Jean Faraut, l’exploitation du moulin était mise aux enchères : « On allumait trois petites bougies : on allumait la première, quand elle était éteinte on annonçait »Attention, on allume la deuxième » mais quand la troisième était éteinte, celui qui avait dit le dernier mot emportait l’affaire. Et là, on gardait le moulin pendant 4 ans.

Le moulinier travaillait bien 3 à 4 mois sans s’arrêter et la nuit comme le jour. Il s’arrêtait un jour ou deux par semaine (…) pour se faire l’huile de la mocha.

(…) c’était le moulinier qui mettait la pâte dans les scourtins et les mettait sous la presse. C’étaient ceux qui se faisaient l’huile qui tiraient la barre ; (…) il fallait tirer tout doucement pour faire couler l’huile très fine. »

Un document du début du XIXe siècle fournit un exemple d’adjudication : « Aujourd’hui 29 Frimaire (20 décembre) de l’an XI (1801) la République française à la Torre et dans la salle de la maison Commune vers les neuf heures du matin. Par devant nous Jean Baptiste Maurin, maire de cette commune et en présence des témoins soussignés (…). A été procédé aux adjudications suivantes en faveur des meilleurs et derniers enchérisseurs avant l’extinction d’une chandelle vierge, à savoir en faveur de J.B. Régis domicilié au Pont Liési, des ventes de l’édifice à huile pour la courante année, lesquelles ventes consistent purement et simplement aux huiles des olives provenant du lavage des olives que les particuliers feront triturer… ».

3.2.2. Le moulin communal de Roussillon

Situé au cœur du village de Roussillon, ce second moulin communal est sans doute également antérieur à la fin du XVIIIe siècle (fig. 3.4 n° 2). À l’origine et à la différence de celui de La Tour, il s’agit d’un moulin à traction animale. Il a toutefois été électrifié à l’époque contemporaine (fig. 3.9).

Fig. 3.9. Vue générale de l’intérieur du moulin communal de Roussillon (cl. J.-P. Debernardi).

Comme pour le moulin de La Tour, des témoignent oraux éclairent son fonctionnement[6].

Ainsi, Madame Fabris se souvient : « Il n’y avait pas de moulinier ; chacun se faisait son huile. Chacun amenait l’âne ou le bœuf. Si on n’en avait pas, on se le prêtait de l’un à l’autre : c’était comme ça la vie de ce temps passé. Le bœuf ou l’âne tournait. (…) Il fallait le pousser ».

Madame Fabris et Louis Audisio mentionnent la jara de l’oli qui renfermait la précieuse huile familiale. Une louche en bois accrochée à proximité permettait le ravitaillement.

« On avait aussi un récipient comme une cafetière : la dourca. Alors, on prenait l’huile dans la jarre avec cette louche et on versait dans la dourca. Et c’est avec ça qu’on assaisonnait : on n’avait pas de bouteilles » (Mme Fabris).

« Ça faisait partie du mobilier de la maison. La jarre était conservée dans la cave. Je revois ces jarres avec un couvercle très lourd [en bois] pour mettre l’huile à l’abri des bêtes en particulier des rats. (…). Pour transporter l’huile du moulin, il y avait un petit fût qu’on appelait le cartin (…) de forme allongée de 60 à 70 cm environ avec 30 cm de diamètre » (L. Audisio).

Madame Fabris raconte également que : « Quand on sortait la première huile, on avait l’habitude de faire la brissauda. On prenait le pain, on le coupait en tranches fines. On le faisait rôtir sur place au moulin parce qu’il y avait toujours un gros feu (…) Quand le pain était rôti, on le trempait dans l’eau et puis on le resséchait et on le trempait dans l’huile. Mais alors, on prenait l’huile vierge et puis on y mettait un brin de sel dessus [ou de l’ail avant de le tremper dans l’huile]. On le faisait à la sortie de l’école, ça c’était radical ».

« Au moulin à huile, il y avait une pignata une grosse marmite en terre qui était placé dans une encoignure du mur, c’était la Pignata du curé » explique Louis Audisio. « L’emplacement [a existé longtemps], chaque producteur mettait un peu de son huile dans cette pignata, qui servait à alimenter la veilleuse de l’autel ».

3.2.3. Le moulin disparu du Brusc (moulin Audisio)

Établi sur la rive gauche du vallon de Mangiarde / Ginoire, le moulin Audisio se situait au nord et en contrebas du village de La Tour, à environ 150 m au sud du pont du Brusc (fig. 3.4 n° 3). Comme ce dernier, il a été emporté par la crue subite du vallon lors du passage de la tempête Alex (2020).

Antérieur à la Révolution française et peut-être même au moulin communal, il semble avoir cessé de fonctionner dès la fin du XIXe siècle et la plupart de ses éléments de production ont été démantelés. La bancassa a ainsi été transférée en 1876 dans le moulin communal de La Tour.

Fig. 3.10. Vue des ruines aujourd’hui disparues du moulin à huile du Brusc (cl. R. Mercurin).

La prospection archéologique réalisée en 2007 sur le territoire communal a permis de renseigner sommairement les aménagements encore conservés à cette période[7] (fig. 3.10 et 3.11). Ce defissi était ainsi un moulin hydraulique alimenté par un petit béal captant l’eau du vallon au niveau du pont du Brusc. Ce dernier rejoignait le moulin en suivant une courbe de niveau située un peu au-dessus du lit de la rivière et débouchait au nord-ouest de l’édifice dans un aménagement destiné à accueillir la roue d’entraînement des structures de broyage (roda). L’eau était ensuite rejetée dans le vallon au moyen d’une conduite en pierre. Le bâtiment lui-même, de forme rectangulaire (10 x 6 m), était en pierres liées au mortier de chaux et recouvert d’un enduit grisâtre. Des orifices et des niches destinés à accueillir les dispositifs de broyage et de pressage étaient encore visibles dans les maçonneries et quatre bassins de décantation étaient disposés en enfilade au sud du bâtiment. Ce moulin, qui devait, à l’origine, comporter un seul niveau couvert par un toit à une pente, a ensuite été surélevé et doté d’un toit à double pente.

Fig. 3.11. Détail de l’intérieur du moulin à huile du Brusc (cl. R. Mercurin).

3.2.4. Les autres moulins privés

Six autres moulins à huile, moins bien renseignés, sont associés à des habitations-exploitations disséminées dans différents quartiers ruraux.

– Le moulin de Sousville (fig. 3.4 n° 4), entre la chapelle Saint-Sébastien et le village de La Tour, semble avoir cessé de fonctionner dès la fin du XIXe siècle. Propriété de la famille Massiéra, il s’agissait d’un moulin à traction. L. Thévenon indique que deux meules subsistent.

– Le moulin des Clauts (fig. 3.4 n° 5), en contrebas et au sud du village de La Tour, était également à traction.

– Le moulin Hancy, dans le quartier du Chianet (fig. 3.4 n° 6), a cessé de fonctionner avant 1914. Ce moulin à traction était installé dans les salles du niveau inférieur de la maison Hancy. Le dispositif de pressage (banc et cariage en bois) est encore partiellement conservé (fig. 3.12).

– Le moulin Martinon est situé dans le vallon des Carbonnières au quartier des Adrechs (fig. 3.4 n° 7). Ce defissi hydraulique, aujourd’hui ruiné, a été construit avant 1914 et abandonné en 1948 à la suite du décès d’Alexandre Martinon, emporté dans les engrenages du moulin.

– Le moulin hydraulique Lyons est situé sur la rive gauche de la Tinée, au débouché du pont de Tournefort (fig. 3.4 n° 8). Le bâtiment actuel, rénové, conserve encore la roue d’entraînement des meules. Il remplace un édifice plus modeste installé au pied du pont qui figure sur le plan cadastral de 1865-1866 (fig. 3.13).

– Le moulin hydraulique Roux-Olivary, au quartier du Raous et en limite de la commune de Clans (fig. 3.4 n° 9) est aujourd’hui en ruine. Son exploitation a été autorisée par lettres patentes du 5 janvier 1833 accordées à François Roux. Il est abandonné en 1940.

Fig. 3.12. Vue des vestiges du pressoir du moulin à huile Hancy au Chianet (cl. R. Mercurin).

Fig. 3.13. Vue du moulin à huile Lyons en bord de Tinée (cl. V. Fahl).

3.3. Les moulins à farine

Le territoire communal comptait un minimum de trois moulins à farine, l’un au quartier artisanal du Béal à La Tour, le second dans le quartier de la Puau (vallon de Saint-Jean) et le troisième au bord de la Tinée dans le quartier du Raous à Roussilon (fig. 3.4 n° 10). Tous avaient recours à l’énergie hydraulique pour faire fonctionner les meules. La date de construction de ces moulins n’est pas clairement établie mais les archives de La Tour mentionnent une première vente de moulin à céréales en 1639, lequel appartenait pour partie à l’archidiacre de la cathédrale de Nice et pour partie à la famille Sansone.

La localisation exacte de ce premier moulin est inconnue mais il pourrait s’agir du moulin du Béal. Ce dernier (fig. 3.14 à 3.17) est agrandi en 1873 et réparé en 1891 avec de forts investissements communaux pour l’époque. Il est inscrit au titre d’objet aux Monuments Historiques.

Fig. 3.14. Vue du moulin à farine communal de La Tour (cl. M. Cottereau).

Fig. 3.15. Vue de la turbine en palette du moulin à farine communal de La Tour (cl. M. Cottereau).

Fig. 3.16. Vue des aménagements intérieurs du moulin à farine communal de La Tour (cl. M. Cottereau).

Fig. 3.17. Vue du meuble accueillant le mécanisme de broyage du moulin à farine communal de La Tour (cl. M. Cottereau).

L’ensemble fonctionne grâce à l’eau du canal qui alimente tout le quartier du Béal (cf. 3.1). Il est constitué d’une meule horizontale actionnée par une turbine en cuillers qui servait à moudre blé, seigle, maïs et pois chiche. La turbine à palette était actionnée par l’eau d’une conduite forcée provenant d’un château d’eau. La trémie et le blutoir intégrés dans des meubles, ainsi que le bec de transfert de la farine sont en bois. Deux meules en pierre broient le grain qui passent dans des tamis de plus en plus fins.

Les céréales étaient battues sur la place au centre du village : le van servait à séparer le grain de la paille qui servait de litière pour les bêtes. Le blé était récolté en juillet. Au début du XXe siècle, un séchoir à blé et une aire de battage ont vu le jour au quartier de la Casette.

Les habitants apportaient leur blé au moulin : « ils s’occupaient de rien. C’était [le moulinier] qui faisait tout. Il faisait la farine : il s’en prenait un peu, on lui donnait pour la paye. Il l’a fait trente ans, tant qu’il y avait du blé. Les gens se faisaient leur pain » expliquait Jean Faraut[8].

Le moulin de La Puau, situé un peu en amont du pont Sainte-Elizabeth, sur la rive droite du vallon de Saint-Jean, est aujourd’hui ruiné mais ses vestiges ont été épargnés par la tempête Alex et sont toujours visibles (fig. 3.18). La présence d’un tesson de céramique du XVIIIe siècle, collecté en prospection, suggère qu’il était en activité dès cette période. Anciennement moulin communal, il a été vendu par la municipalité en 1867 pour financer une partie de la réparation du moulin du Béal[9].

Quant au moulin de Roussillon, actif entre 1851 et 1940, il appartenait, comme le moulin à huile situé à proximité (cf. 3.2.4), à la famille Roux-Olivary[10].

Fig. 3.18. Vue de la turbine à cuillères en bois du moulin à farine de La Puau (cl. R. Mercurin).

3.4. Les fours communaux

Deux fours communaux existent sur la commune, l’un à Roussillon, rue du Vieux four (fig. 3.19), l’autre à La Tour, rue du Four (fig. 3.20).

Fig. 3.19. Vue de la gueule du four communal de Roussillon (cl. N. Daniel).

Fig. 3.20. Vue de l’intérieur du four communal de La Tour (cl. M. Cottereau).

Les archives les plus anciennes nous révèlent qu’en 1872 le four communal – lou fourn, était loué pour une durée de trois ans, « par adjudication aux enchères publiques ». L’adjudicataire avait l’obligation d’entretenir le four, par exemple : « recouvrir extérieurement la voûte du four avec de la terre d’une épaisseur de 30cm afin d’empêcher l’exhalation rapide de la chaleur »[11].

Le métier du fournier consistait à faire son bois pour le chauffage du four et à cuire le pain qu’il récupérait en faisant le tour des maisons. La contenance du four lui permettait de cuire du pain pour deux familles à la fois ; chacune marquait le sien d’un signe particulier. En contrepartie, il se faisait payer d’un pain.

Jean Faraut18 expliquait « [Les gens] faisaient une fournée de pain par semaine. Et ils gardaient leur pain. M. Massiera se faisait du pain pour 15 jours (…) il le gardait dans le pétrin, bien arrangé. Tout le monde avait des pétrins ».

Les fours sont rénovés en 1911 : les nouvelles pierres réfractaires sont acheminées depuis Biot.

A la Tour en 1929, un boulanger travaille la nuit et laisse la jouissance du four aux villageois en journée. Ce n’est qu’en 1950 que le four est doté d’un pétrin mécanique.

Parmi les métiers exercés et filmés à La Tour dans les années 1950, on retrouve le four et son boulanger.

En 2025, la réfection de la façade du four a dévoilé des pierres de tailles, notamment pour soutenir l’angle du bâtiment. (Fig 3.21)

Fig. 3.21. Pierres d’angles du four à pain mises à jour en septembre 2025 lors de la rénovation de la façade (cl. M. Cottereau)

3.5. Les lavoirs

La commune compte trois lavoirs publics : un au quartier du Béal à La Tour et deux à Roussillon, le premier dans le centre du village, le second dans le quartier de La Condamine.

3.5.1. Le lavoir du Béal à La Tour

Fig. 3.22. Vue du lavoir communal de La Tour, de l’abreuvoir et de la roue du moulin à huile (cl. R. Mercurin).

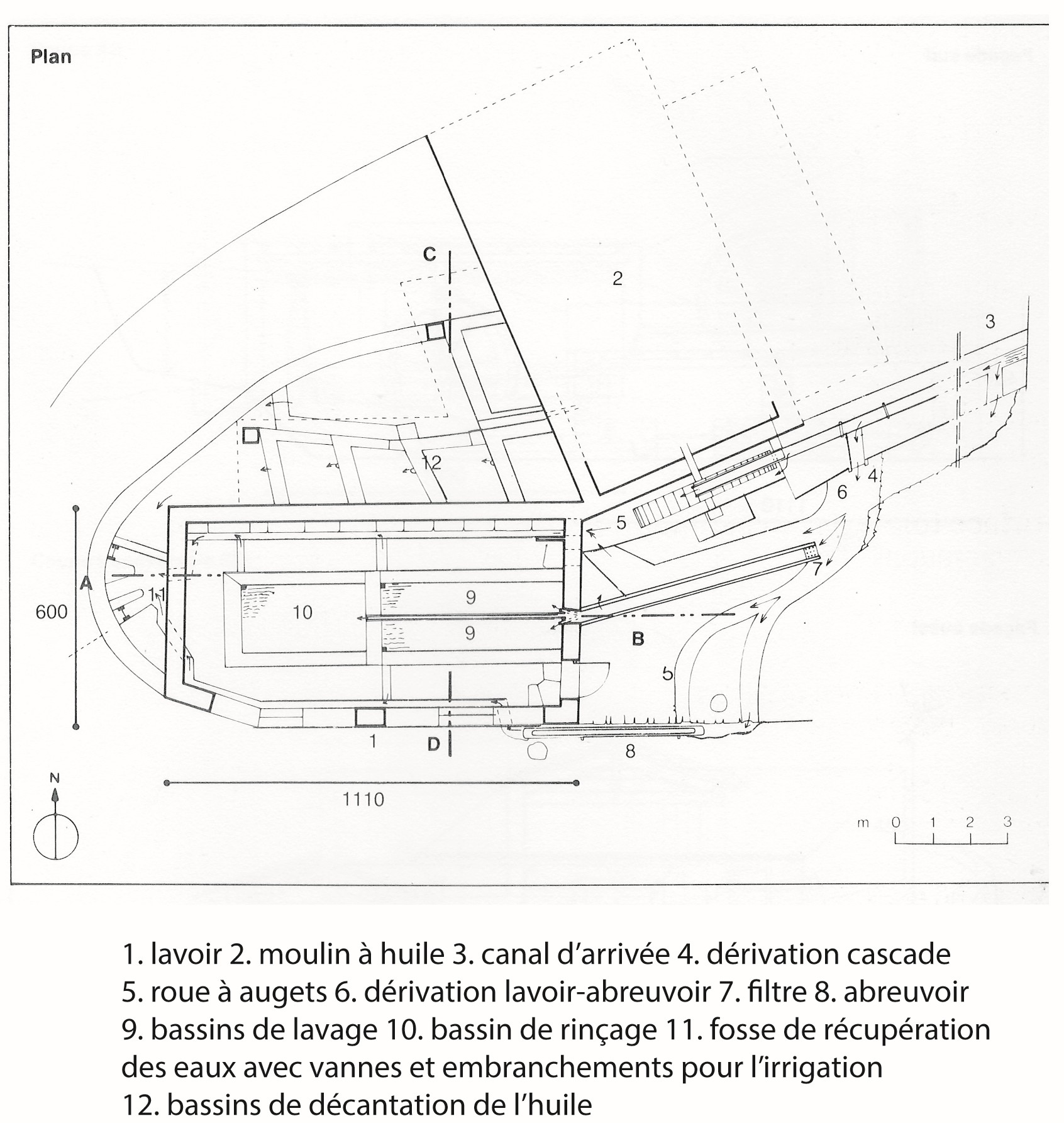

Le lavoir couvert de La Tour a été installé dans le quartier du Béal, où il borde la voie publique et bénéficie de la proximité du canal alimentant le quartier en eau (cf. 3.1)[12]. Le bâtiment, de plan rectangulaire (11 x 6 m) et à toit à double pente couvert de tuiles canal, est accolé au moulin à huile (cf. 3.2.1) et ouvert sur trois de ses côtés : au sud par deux larges ouvertures rectangulaires séparées par un pilier, à l’ouest et à l’est par deux baies à arc en plein cintre (fig. 3.22 à 3.25). Le lavoir en lui-même est constitué de trois bassins : deux bassins accolés pour le lavage (couleur et blanc), à l’est, et un grand bassin pour le rinçage, à l’ouest. Un canal à ciel ouvert, situé à l’est, alimente en eau les bassins par trois conduites prises dans l’épaisseur de la maçonnerie. Celle du centre est prolongée par une rigole métallique débouchant dans le bassin de rinçage. Une étagère en pierre, destinée à accueillir les accessoires des lavandières, a été aménagée contre le mur sud du bâtiment. Deux caniveaux, au nord et au sud, reçoivent le trop-plein des bassins mais aussi celui de l’abreuvoir (au sud), ainsi qu’une partie de l’eau ayant servi à actionner la roue du moulin (au nord) et qui débouche dans le lavoir par une ouverture pratiquée dans l’angle nord-est du bâtiment. Les eaux usées ainsi recueillies sont évacuées à l’ouest et redistribuées, par un jeu de vannes, dans une série de canaux destinés à alimenter les jardins. Outre son aspect utilitaire, ce lavoir constitue donc aussi un point névralgique de la gestion des eaux alimentant l’ensemble du quartier.

Fig. 3.23. Plan du lavoir communal de La Tour (d’après Raybaut, Perréard 1982, p. 205).

Fig. 3.24. Vue générale des bassins de lavage et de rinçage du lavoir communal de La Tour (cl. R. Mercurin).

Fig. 3.25. Vue du bassin de rinçage en eau du lavoir communal de La Tour (cl. M. Cottereau).

La présence d’un lavoir au Béal est attestée dès 1847 par un devis descriptif conservé dans les archives communales. Le lavoir actuel a, quant à lui, été construit entre 1874 et 1875 et inauguré en 1876 comme l’atteste l’inscription placée au sommet du mur pignon ouest. En 1931, les nuisances provoquées par les courants d’air et les odeurs des bassins de décantation du moulin à huile conduisent la municipalité à boucher les deux baies en plein cintre. À l’est, une porte en bois permettait alors de conserver un accès direct au canal d’alimentation. Les deux baies ont été partiellement rouvertes à la fin du XXe siècle. Par ailleurs, un bloc de pierre gravé B.G.F. (pour Bataillon du Génie de Forteresse) et remployé dans le pilier sud-ouest du bâtiment indique qu’une réfection a dû avoir lieu postérieurement à 1940, année de dissolution de ces bataillons[13]. Enfin, un cadran solaire peint, restauré en mars 2000, orne le mur pignon ouest.

Le lavoir était un lieu exclusivement réservé aux femmes, les lavandières, qui effectuaient la lessive familiale mais qui pouvaient aussi être payées à la corbeille pour laver le linge des familles aisées[14]. D’une certaine façon, il est le reflet de l’organisation sociale du village antérieurement aux années 1960 et les témoignages qui suivent rendent bien compte de son importance dans la vie quotidienne des Touriers.

Simone Capani née Gandolfo – Souvenirs de 1940 à 1945, période de la Seconde Guerre mondiale où j’ai séjourné à La Tour et ensuite toutes les vacances scolaires.

Au lavoir

« Quand les femmes allaient faire la lessive, il y avait un ordre à respecter, parce que celles qui venaient après la première étaient obligées de laver dans le même ordre. L’eau était courante et venait du canal du Montjoie. C’était des disputes quelques fois, c’était folklorique ! Il y avait un ordre à respecter : la première qui arrivait, elle se mettait à la première place en haut du lavoir.

Pour la bugade (lessive à la cendre de bois) on mettait un drap sur le linge à laver, on versait de la cendre bien tamisée dessus : à côté du poêle, il y avait le cendrier et on mettait chaque fois la cendre du poêle qu’il fallait tamiser. Après, on remplissait d’eau, on mettait de l’eau par-dessus la cendre, tout le temps chaude. L’eau s’infiltrait à travers tous les draps et en bas de la lessiveuse, il y avait un petit robinet par lequel l’eau coulait. Et cette eau qui coulait, on la remettait chaque fois par-dessus. Il fallait attendre qu’il n’y ait plus d’eau dans la cendre pour remplir à nouveau : il fallait que l’eau soit toujours chaude et on renouvelait pendant plusieurs heures. Le lendemain, on allait rincer au lavoir.

Les draps étaient lourds, car mouillés. Quelques fois, elles chargeaient l’âne qui portait le linge… et c’était pareil pour le retour. Quand on avait rincé ces draps [lin ou chanvre] elles les étendaient à l’endroit le plus près. Des fois, les draps étaient tous étendus sur le bord de la Promenade, sur les parapets, retenus avec des pierres. Ils se repassaient en même temps parce qu’avec le poids !!!

Après, il fallait les plier, ça se faisait toujours par deux ou trois parce qu’il y avait tellement de draps !!! Elles faisaient la lessive 2 fois par an, c’est tout. L’hiver avec le froid… impossible d’aller rincer à l’eau froide !

Ils ne se changeaient pas tous les jours ! Les pantalons, leurs vêtements duraient le plus longtemps possible (raccommodage, pièce sur pièce…). Les douches n’existaient pas ; tout le monde était pudique donc on ne savait pas s’ils se lavaient ou pas. C’était un autre mode de vie, alors que maintenant, on se change tous les jours !

On ne gaspillait pas l’eau. Quand on faisait la vaisselle, on la passait sous le robinet pour récupérer les eaux grasses. L’eau de ce lavage de la vaisselle, était pour le cochon et les déchets de table pour les animaux.

L’arrosage des prés – « L’aïguié » distribuait l’eau à tour de rôle et par quartier pour l’arrosage : avec une sape, on la dirigeait dans les rigoles du potager. Et la nuit dans les prés ou les citernes pour les remplir. Les « pousse et raque », creusées dans la terre ou un bassin en ciment, il y avait un gros trou avec un bâton et un chiffon. Lorsque la citerne est vide, on « pousse » le bâton pour fermer et quand elle est pleine, on tire le bâton et l’eau « raque », régurgite : la « pousse et raque » rend l’eau, qui coule dans le petit canal pour arroser. Elles étaient utilisées jusque pendant la guerre, et quelques années ensuite ! »

Les jeux des enfants

« Les enfants aidaient à plier le linge. Il n’y avait pas trop de jeux.

Comme on était éduqué à faire attention dans la campagne, on faisait attention. On allait au lavoir, il y avait le canal qui courait, il fallait faire attention. Il y avait quand même de la pression, on nous disait de faire attention ! Les vallons, on les a toujours traversés à pied. Pour aller au Planas, il n’y avait pas la piste, on passait par les chemins… ma grand-mère me disait : « En passant le vallon, tu te laves les pieds ! ». On était habitués au danger.

Maintenant ça me ferait peur d’envoyer un gosse traverser seul en bas au vallon. Avant, c’était le gué, il y avait 4 ou 5 pierres. Il fallait sauter : personne n’est tombé à ma connaissance.

Sur la place du Puy, on faisait la réserve de branches pour l’hiver, pour nourrir les bêtes, parce qu’on ne les sortait pas. Tout autour de la place, on amenait des fagots de bois de chênes. On les faisait sécher, et quand c’était sec, on les rentrait à l’écurie. Pendant l’hiver, les animaux mangeaient les feuilles et les branches servaient de bois à brûler. Pour nous c’était un jeu, on s’amusait à passer là-dessous, à ramper sous les fagots alignés.

Ensuite venait la saison des moissons où on battait le blé et on s’amusait avec ça. On inventait des jeux, on ne s’ennuyait pas. On n’avait rien.

A table, il n’y avait pas de gaspillage. On était comme les autres enfants, des caprices etc. mais nous, du moment que c’était sur la table et que tout le monde en mangeait, il n’y avait pas de raison que nous, on ait une préférence. On n’était pas malheureux !

J’avais les cheveux très longs, j’étais toute frisée quand j’étais gamine. C’était très difficile pour me coiffer. Je faisais tout le tour de la cuisine le matin pour me coiffer, c’était la croix et la bannière. Une fois, c’était pendant la guerre, il n’y avait pas de shampooing, ça n’existait pas. Il n’y avait que le savon de Marseille (il servait à tout et on se le procurait avec des tickets). Une fois, mes tantes avaient fait couler cette bugade. Elles avaient voulu me laver la tête avec cette eau. Ça brûlait… ça m’avait décapé le cuir chevelu, je pelais ! Elles croyaient bien faire mais c’est un détergent puissant, le linge était très blanc, mais la tête aussi ! Je m’en rappelle encore maintenant. Je devais avoir 5 ou 6 ans. Elles avaient cru bien faire… »

Marie-Josée Pavesio née Maurel

« Quand j’étais jeune, je devais avoir 18 ou 19ans, mon père avait acheté de la laine à un paysan du coin qui avait des moutons, Madelin Massiera, et il voulait faire un matelas. Quand la laine est comme ça, il faut qu’il carde d’abord et après il faut la laver. Donc on était allé laver la laine au lavoir.

L’eau n’est pas très chaude ; on lavait et on rinçait pendant deux jours.

Je t’assure que c’était pas facile et je reconnais que les gens qui lavaient le linge comme ça tous les jours, et depuis ça un certain temps, elles avaient du mérite ! Elles avaient pas les machines à laver quoi ! Parce qu’après pendant une semaine, on avait les jambes enflées d’être restée les pieds dans l’eau de la rigole. Et encore, c’était l’été ! au mois de septembre, il faisait encore chaud… encore bon quoi ! mais c’était pas facile.

Il y avait ma grand-mère, mais elle, elle était habituée, elle avait fait ça quand elle était jeune ; ma mère non parce qu’elle était de Roussillon, elle n’allait pas laver le linge au lavoir.

Des fois, on y allait pour s’amuser, ou faire comme les grands. En face, dans le petit lavoir, on allait laver les habits de poupée (fig. 3.26). C’était notre jeu ça. Laver, on ne savait pas trop ce que c’était…

La laine sent la transpiration, le suif, donc on la lave une fois dans un bassin avec du savon. Dans le deuxième c’est le premier rinçage et dans le grand bassin c’était pour finir de rincer le tout.

Après il faisait sécher la laine sur de grands draps et ce matelas est resté longtemps ! »

Fig. 3.26. Photographie ancienne montrant le petit lavoir de La Tour (don de Marie-Josée Pavesio).

Jean Faraut

« Juste en-dessous du moulin, il y a le lavoir (…) avec les femmes qui lavaient le linge, il y avait toujours du monde. Elles allaient chercher de l’eau chaude au moulin. Il y a toujours une cuve de 200 à 250 litres d’eau qui est très bouillante. Elles faisaient la lessive avec la cendre. Quand c’était sec, le linge sentait bon ».

3.5.2. Les lavoirs de Roussillon

Très peu de choses sont connues concernant les lavoirs de Roussillon : l’un est situé derrière l’église (fig. 3.27) et l’autre était au quartier de la Condamine, proche d’un cours d’eau intermittent. Ce dernier était « alimenté par la source la Vallière et a été démoli dans les années 2000. Le lavoir du village était alimenté par la source du Pèlegrin, de nos jours, par de l’eau potable » explique Christophe Roux.

Fig. 3.27. Vue du lavoir communal de Roussillon (cl. N. Daniel).

[1]Collectage réalisé par José Cucurullo entre 1979 et 1982 (Cucurullo 1983).

[2]Gili 2012.

[3]Thévenon, Cleyet-Michaud 1980, p. 33.

[4]Thévenon 1994, p. 26.

[5]Cucurullo 1983

[6]Ibid.

[7]Mercurin 2009, n° 59.

[8]Collectage réalisé par José Cucurullo entre 1979 et 1982 (Cucurullo 1983).

[9]Verrando 2009.

[10]Thévenon, 1994, p. 26.

[11]Verrando 2009

[12]Le lavoir de La Tour a fait l’objet d’une description accompagnée de plans détaillés dans Raybaut, Perréard 1982.

[13]Ce bloc provient très vraisemblablement, soit du camp militaire installé aux granges de La Brasque, soit de la route reliant La Tour à ce dernier.

[14]Verrando 2009.