Histoire du territoire communal

L’histoire de la commune de La Tour-sur-Tinée est encore mal connue. Les quelques recherches archéologiques effectuées sur son territoire, les rares textes médiévaux et modernes dont nous disposons et les éléments conservés de son patrimoine architectural et pictural permettent cependant d’éclairer une partie de son passé.

Les origines mêmes du peuplement du territoire communal restent obscures puisqu’aucun indice ne permet actuellement d’attester d’une occupation humaine antérieure à l’ère chrétienne. Cette situation résulte sans doute d’un défaut lié à l’état actuel de nos connaissances et l’absence d’occupations ne signifie pas pour autant que les terres qui forment aujourd’hui la commune de La Tour-sur-Tinée n’ont pas été parcourues par les groupes humains du Néolithique ou des âges des Métaux. On peut d’ailleurs supposer, qu’à l’âge du Fer, ces terres, comme l’ensemble de la vallée de la Tinée, faisaient alors partie du territoire des Egdinii / Ecdinii, peuplade celto-ligure mentionnée à la fin du Ier siècle av. J.-C. dans les dédicaces de l’arc de Suse (Piémont) et du Trophée des Alpes à La Turbie (Alpes-Maritimes)[1].

L’Antiquité et la première structuration du territoire

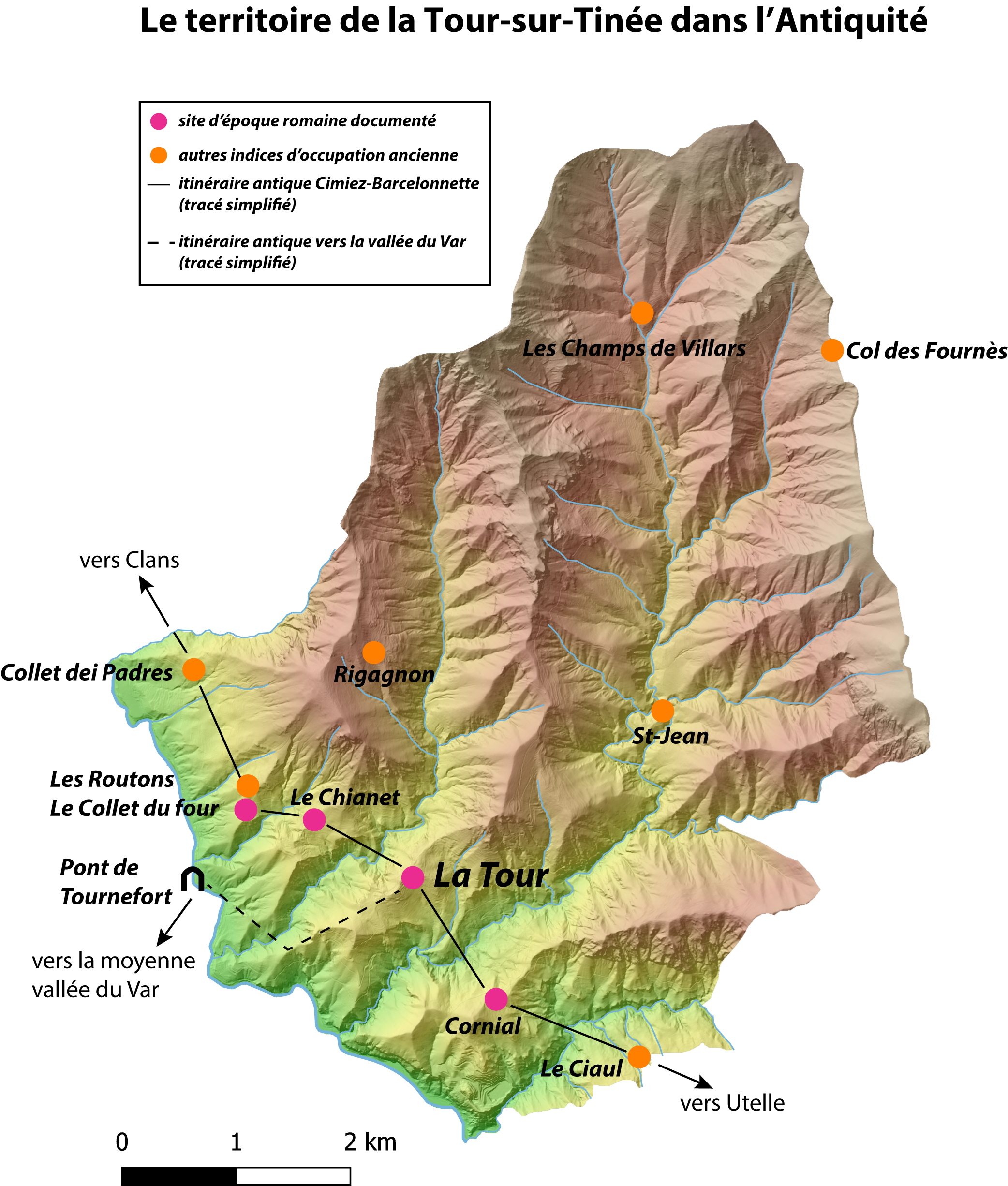

Fig. 2.1. Carte de localisation des sites antiques de la commune de la Tour-sur-Tinée et tracé simplifié des itinéraires antiques (élaboration R. Mercurin, fond de carte SIGNCA 2018 d’après données Lidar HD / © MNCA).

Achevée en 6 av. J.-C., la conquête des Alpes par Auguste, première empereur romain, fait entrer les vallées de la Tinée et de la Vésubie dans l’orbite de Rome. Peut-être rattachées dans un premier temps aux Alpes cottiennes (dont le chef-lieu était situé à Suse dans le Piémont), elles intègrent dans les années 60 ap. J.-C. la province des Alpes maritimae et passent sous le contrôle de sa capitale, Cemenelum (Cimiez), installée sur les hauteurs de Nice.

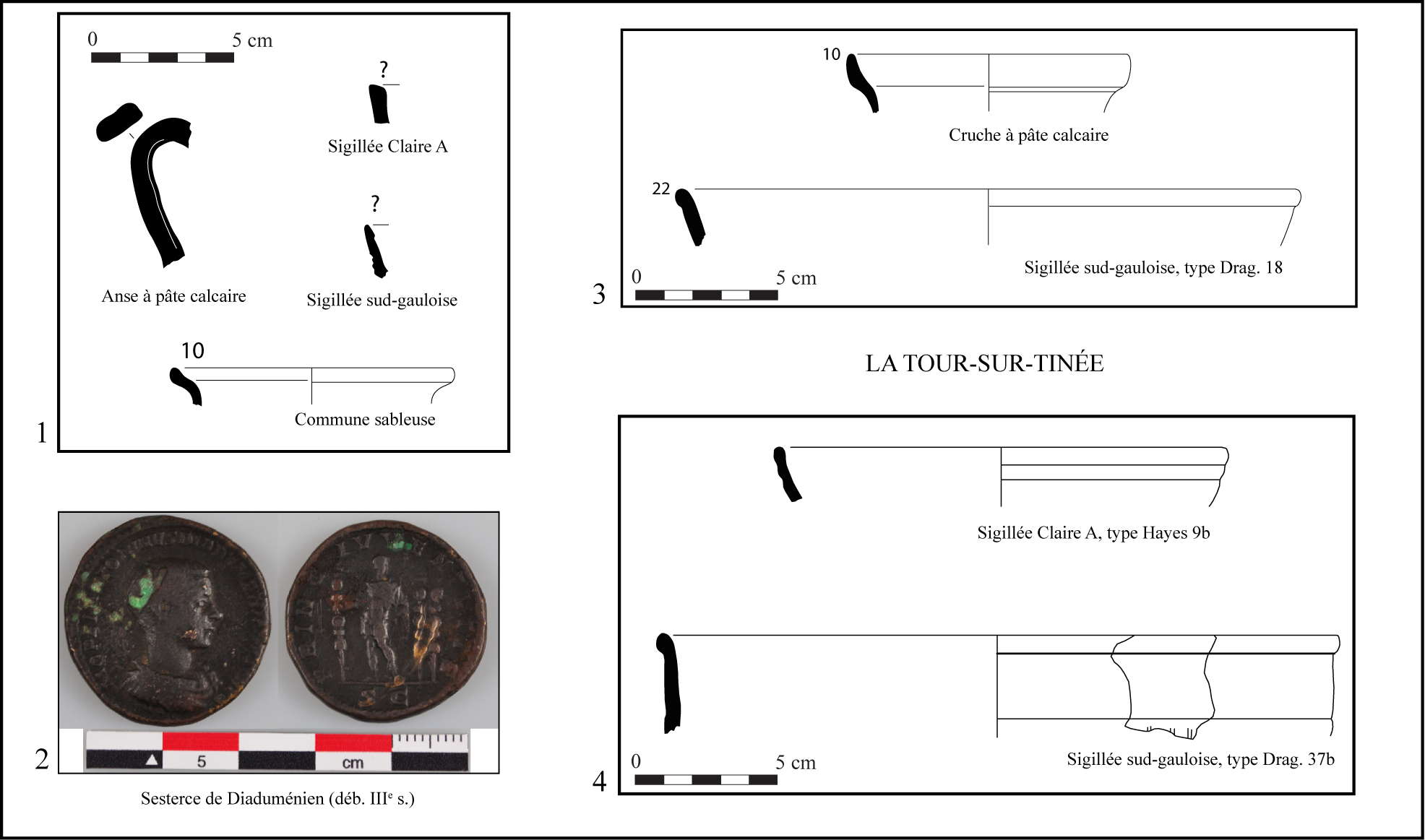

Le Haut-Empire romain (Ier-IIIe siècles) marque donc, à l’échelle du territoire de La Tour-sur-Tinée, la première période témoignant d’occupations humaines. La présence de vestiges attribués à l’Antiquité est ainsi mentionnée dans la littérature érudite dès la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle. Bien que ces mentions doivent être considérées avec prudence, les prospections archéologiques régulièrement réalisées sur le territoire communal depuis 2006 ont en effet permis de mettre en évidence plusieurs sites dont l’occupation à la période romaine ne fait aucun doute[2] (fig.2.1). Le mieux documenté est le site même du village de La Tour. Du mobilier céramique et des monnaies, découverts à la faveur de travaux effectués dans des caves ou issus des terrasses de culture bordant au sud le village (quartier de Fond Novelle), témoignent ainsi de l’existence d’un établissement occupé aux IIe-IIIe siècles (fig. 2.2 n° 1-2). D’autres fragments de vases attribuables aux Ier-IIe siècles (fig. 2.2 n° 3-4) signalent en outre la présence probable d’un habitat dans les quartiers ruraux du Cornial, du Chianet et des Routons (site du Collet du Four). Une occupation ancienne de plusieurs autres sites répartis sur l’ensemble du territoire peut par ailleurs être envisagée du fait de la présence de tuiles plates à rebords (tegulae) souvent remployées dans les murs des terrasses de culture. Toutefois, ces matériaux de construction, utilisés pour la couverture des bâtiments et participant aussi à l’architecture des tombes, sont produits durant toute la période romaine mais également durant une bonne partie du Moyen Âge. Il n’est donc pas possible, sans analyse poussée, de situer précisément dans le temps les occupations que leur présence révèle. Sur la commune de La Tour, les secteurs concernés sont le Ciaul (dans le vallon des Carbonnières et sur le chemin menant à Utelle), le Collet dei Padres (au-dessus de Roussillon et sur le chemin menant à Clans), le hameau de Saint-Jean-d’Alloche, les Champs de Villars, le quartier rural du Rigagnon (qui domine le vallon de Mangiarde) et le col des Fournès.

Fig. 2.2. Mobilier céramique et monnaie de la période romaine mis au jour sur le territoire de La Tour-sur-Tinée ; 1-2 : La Tour-village, 3. Le Chianet, 4. Les Routons (d’après Damotte, Mercurin 2020, fig. 7).

Les informations livrées par l’ensemble des sites mentionnés plus haut sont encore trop peu nombreuses pour permettre de déterminer la nature exacte de ces occupations antiques. On peut néanmoins raisonnablement penser que la plupart d’entre elles correspondaient à des habitats à vocation agro-pastorale (hameau, ferme isolée, bergerie, groupement de granges…). La répartition géographique des points de découverte du mobilier archéologique révèle en outre une concentration des sites le long de l’ancienne route d’Utelle à Clans (cf. fig. 2.1), ce qui suggère le passage sur le territoire communal d’un itinéraire mettant en relation, dès l’Antiquité, les vallées de la Tinée et de la Vésubie. Cet itinéraire, dont le tracé précis nous échappe et qui pouvait dans bien des cas prendre l’allure d’un simple chemin muletier, peut être identifié à la route secondaire antique reliant Cemenelum (Cimiez) à Rigomagus (Faucon-de-Barcelonnette) par la vallée de la Tinée[3]. Il est également très probable qu’un chemin, traversant la rivière au vieux pont de Tournefort (daté très approximativement des IIe-IIIe siècles[4]), permettait de rejoindre la moyenne vallée du Var par Tournefort, Massoins et Villars-sur-Var. Par ailleurs, et bien que leur chronologie reste floue, les sites de Saint-Jean-d’Alloche, des Champs de Villars et du col des Fournès suggèrent l’existence, dès l’époque romaine ou au début du Moyen Âge, d’un réseau de sentiers permettant de relier respectivement le col de Gratteloup, le col de Monigas et le col d’Andrion.

Malgré des données encore très fragiles, il semble donc que les principaux éléments structurants du peuplement du territoire de La Tour-sur-Tinée, tels qu’ils apparaissent à partir de la période moderne, aient été mis en place dès la période romaine. C’est en particulier le cas de la polarisation des habitats le long des voies de communication et des indices d’une exploitation agro-pastorale étendue aux différents étages bioclimatiques. Le rôle de carrefour routier mettant en relation trois vallées majeures (Vésubie, Tinée, Var-Moyen) que joue alors le territoire communal apparaît en outre nettement. Dans ce contexte, le site du village de La Tour, installé en position dominante sur un double éperon rocheux et bordé de terres fertiles, pourrait, dès cette période, avoir bénéficié d’un statut particulier en lien avec le contrôle de ces axes routiers. Le nom même du village pourrait inciter à penser que son origine serait liée à la présence d’une tour, ce qui permettrait de lui attribuer une fonction militaire. Toutefois, aucun élément démontrant l’existence d’un tel édifice n’a pour l’instant été identifié et d’autres hypothèses existent pour expliquer le toponyme (cf. plus haut).

Les communautés de La Tour et de Saint-Jean-d’Alloche au Moyen Âge

Comme pour le reste des Alpes-Maritimes, la première moitié du Moyen Âge (VIe-XIe siècles) correspond à une page mal connue de l’histoire de la commune. Aucun texte ni aucun vestige clairement attribuable à cette période ne sont en effet recensés. Il est cependant probable qu’une bonne partie des sites occupés durant l’Antiquité perdurent. De façon plus générale, ce premier Moyen Âge est marqué, dans les vallées de la Tinée et de la Vésubie, par la diffusion précoce de la religion chrétienne (dès le VIe voire le Ve siècle). Sur le territoire communal, des lieux de culte antérieurs aux XIe-XIIe siècles existaient peut-être non seulement à La Tour mais également à Saint-Jean-d’Alloche, où se serait installé, au milieu du IXe siècle, l’un des trois frères à l’origine de la fondation du sanctuaire régional de N.-D.-des-Miracles, plus connu dans les vallées sous le nom de Madone d’Utelle[5]. Bien que le récit de fondation de cette dernière soit légendaire, la mention de Saint-Jean-d’Alloche peut être perçue comme l’indice de l’ancienneté de la présence chrétienne dans ce hameau et explique peut-être l’importance que celui-ci semble avoir revêtu par la suite sur le plan religieux. A La Tour même, la date de construction de l’église Saint-Martin est inconnue, mais il n’est pas exclu que l’édifice actuel ait été érigé sur une église plus ancienne (cf. 4.1). Ces lieux de culte étaient probablement, dès l’origine, sous la dépendance de l’évêque de Nice.

En ces débuts du Moyen Âge, le territoire de La Tour, comme l’ensemble de la vallée de la Tinée, partage le destin de la Provence mérovingienne puis carolingienne (VIe-IXe siècles) mais l’on ignore tout des détails de l’administration provençale dans cette zone de confins avec l’Italie. Avec l’installation des Sarrasins à La Garde-Freinet (Var) vers 883, s’ouvre ensuite une période d’insécurité au cours de laquelle la Provence orientale va en grande partie échapper au contrôle provençal. Celui-ci n’est pas rétabli avant la fin du Xe siècle et l’expédition des comtes de Provence, Guillaume et Roubaud, contre les Sarrasins. La Provence orientale devient alors une terre de reconquête que se partagent différentes familles seigneuriales. A nouveau, l’épais voile d’ombre qui recouvre l’histoire de cette période dans les hautes vallées niçoises ne permet pas de juger des effets et des conséquences de ces évènements sur le territoire communal.

Il faut en effet attendre le XIIe siècle pour qu’apparaissent enfin les premières mentions de La Tour dans la documentation écrite parvenue jusqu’à nous. La ou Li Torre est ainsi mentionnée dans deux chartes du Cartulaire de la Cathédrale de Nice qui livrent la liste des localités du diocèse de Nice soumises au paiement de deux taxes ecclésiastiques[6]. L’un de ces documents mentionne également la localité d’Alluc que l’on peut identifier au hameau de Saint-Jean-d’Alloche. La somme due par ce dernier est alors deux fois moins importante que celle due par La Tour, ce qui tendrait à supposer qu’il existait une différence entre les deux communautés sur le plan démographique. Un autre toponyme apparaît dans l’une des chartes. Il s’agit de Caldila, dont la localisation est toutefois inconnue mais qui, selon Caïs de Pierlas, pourrait éventuellement correspondre au Ciaul, sur la rive gauche du vallon des Carbonnières. Cette hypothèse est bien entendu à prendre avec beaucoup de précautions et rien, actuellement, ne permet de l’étayer.

Ce n’est véritablement qu’à partir du XIIIe siècle que La Tour et Saint-Jean-d’Alloche sont régulièrement cités dans les sources écrites. Rattachées, comme l’ensemble du pays niçois, à la Provence catalane (jusqu’en 1245) puis angevine, les deux communautés font partie, au milieu du XIIIe siècle, de la baillie du Val de Lantosque (vallée de la Vésubie), qui devient en 1290 la baillie du Val de Lantosque et du comté de Vintimille (avec Sospel pour chef-lieu) avant d’être érigée en viguerie vers 1345-1347. La Tour (Turris) est ainsi mentionnée en 1252, 1297 et 1333 dans les enquêtes financières conduites par l’administration angevine sur les droits et les revenus des comtes de Provence[7]. Saint-Jean apparaît également dans les enquêtes de 1252 (sous le nom d’Alog) et de 1333 (nommé Allochius), mais pas dans celle de 1297. Ces différents documents énumèrent les droits dont disposait le comte de Provence dans chaque localité. On y apprend ainsi qu’à La Tour et à Saint-Jean, le pouvoir comtal y exerçait, comme presque partout ailleurs, le droit de haute et basse justice et qu’il y percevait plusieurs taxes. L’enquête de 1252 a en outre le mérite de fournir les noms des habitants interrogés par l’enquêteur. Ce sont là les premiers anthroponymes connus de l’actuel territoire communal. A La Tour, il s’agit de R. Guillemus, R. de Crocquis et R. Grec, et à Saint-Jean, de P. de Sala. Un autre document de 1263-1264 nous informe par ailleurs que La Tour comptait alors soixante feux imposables (correspondant chacun à une famille) et Saint-Jean, trois[8]. Ces chiffres qui permettent d’évaluer la population fiscale à environ 300 habitants pour La Tour et une quinzaine pour Saint-Jean ne tiennent cependant pas compte des mendiants, des étrangers ni de tous ceux qui étaient exemptés de l’impôt (clercs, nobles).

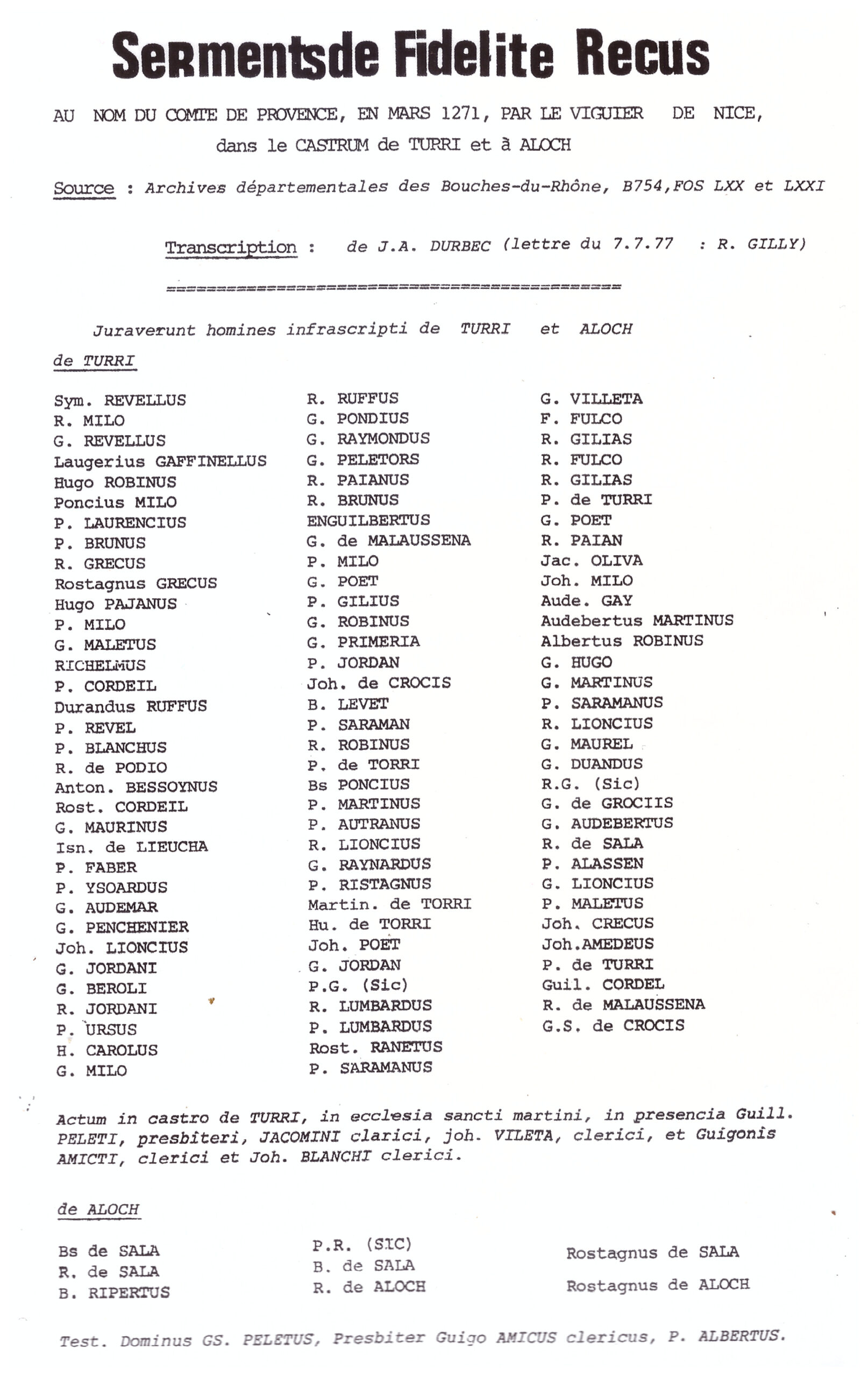

Fig. 2.3. Copie du manuscrit consignant les serments de fidélité au comte de Provence prononcés en 1271 par les chefs de famille de La Tour et de Saint-Jean-d’Alloche (reproduit d’après Verrando 2009, p. 16 ; original conservé aux Archives départementales des Bouches-du-Rhône).

Par la suite, un document conservé aux archives départementales des Bouches-du-Rhône (fig. 2.3) nous apprend, qu’en mars 1271, dans l’église Saint-Martin, le viguier de Nice reçoit, pour le comte de Provence, Charles d’Anjou, le serment de fidélité de 100 chefs de famille de La Tour et de 8 chefs de famille de Saint-Jean-d’Alloche. Cet acte est important car il livre la liste des différentes familles installées à cette période sur le territoire communal. Il semble en outre témoigner d’une population légèrement supérieure (autour de 400 à 500 habitants pour La Tour et de 30 à 40 habitants pour Saint-Jean) à celle évaluée d’après le document de 1263-1264. Est-ce à ce moment-là que les deux communautés s’émancipent de la domination d’Utelle comme le veut tradition ?[9] Rien dans le document en question ne permet de l’affirmer mais à la même date, les Laugieri sont mentionnés comme seigneurs de « La Tour-d’Utelle »[10].

En 1388, à la suite de la Dédition de Nice à la Savoie, les représentants de La Tour, comme ceux des autres communautés du Val de Lantosque, prêtent hommage au comte de Savoie, Amédée VII. Cette date majeure pour l’histoire régionale marque la fin de la domination angevine sur le pays niçois au profit de celle de la Maison de Savoie, dont le pouvoir sur le « comté de Nice » va s’exercer pendant près de cinq cents ans. En 1393, La Tour est brièvement inféodée à Hélion de Glandevès, descendant d’une des plus vieilles familles seigneuriales du haut-pays, avant de devenir, en 1400, un fief des Grimaldi de Beuil[11]. Peu d’éléments éclairent la vie du territoire communal à la fin du Moyen Âge mais La Tour est fréquemment mentionnée dans les divers documents administratifs et fiscaux de cette période. Sa position au carrefour des vallées de la Tinée, de la Vésubie et du Var, semble notamment avoir favorisé l’installation de notaires (officiers publics chargés de la rédaction des actes). Un document daté du 15 mai 1359 mentionne ainsi la présence de deux d’entre eux, soit autant qu’à Utelle. Entre 1476 et 1496, l’aire d’activité du notaire Honoratus Gaudini de La Tour était même particulièrement vaste puisqu’elle s’étendait à la basse vallée de la Tinée, à la moyenne vallée du Var, au bassin de l’Estéron et jusqu’à Nice[12].

Parmi les faits marquants du XVe siècle, on retiendra la première mention, en 1492, de Rousssillon sous les dénominations de mansum et condamina de Rossilhon[13], le premier terme correspondant de façon générale à une exploitation rurale confiée par le seigneur à un tenancier, le second désignant des terres détenues par plusieurs seigneurs (co-seigneurie). Il semble donc qu’à cette date, toutes la partie sud-ouest du territoire communale soit dédiée aux activités agro-pastorales. Le hameau de Roussillon n’existe vraisemblablement pas encore mais il n’est pas impossible que le site du village actuel ait accueilli l’habitat associé au manse.

Un autre fait marquant est le dépeuplement de Saint-Jean d’Alloche à la suite de l’épidémie de peste qui, en 1467, frappe l’ensemble du comté de Nice[14]. L’abandon n’est que temporaire mais l’on ignore sous quelle forme le lieu fut par la suite réinvesti et, en 1913, Alexis Mossa constate que « cette bourgade ne se compose plus que de quelques granges, couvertes de chaume pour la plupart, et de ruines éparses »[15]. Seule la chapelle Saint-Jean-Baptiste témoigne alors de l’existence de cette ancienne localité.

Enfin, c’est en 1491 qu’est achevée la fresque du Jugement Dernier de la chapelle qui deviendra, à la Période moderne, celle des Pénitents blancs (cf. l’onglet « Patrimoine religieux »).

La période médiévale a laissé peu de traces matérielles visibles sur le territoire communal. En matière d’architecture, on peut toutefois lui attribuer la travée primitive de la chapelle des Pénitents blancs (XVe siècle), le premier état de la chapelle Saint-Jean-Baptiste à Saint-Jean d’Alloche (érigée à une date inconnue) ainsi que le niveau inférieur de la maison dite des Templiers à La Tour (XIVe siècle ?). Il est également possible que certaines parties des élévations de l’église Saint-Martin puissent remonter au Moyen Âge (cf. l’onglet « Patrimone religieux »). En revanche, l’idée émise par G. Brétaudeau, que la butte de Vinente, qui domine le quartier du Chianet, ait accueilli, au Moyen Âge, un établissement castral[16], pour séduisante qu’elle soit, n’est étayée par aucun élément concret si ce n’est la présence de structures ruinées dont la fonction comme la datation restent à établir.

Les prospections archéologiques menées aux abords du village de La Tour ont, quant à elles, permis de collecter de modestes témoins de la vie quotidienne des Touriers à la fin du Moyen Âge, comme des fragments de céramique à décor vert et brun caractéristiques des XIVe-XVe siècles mais également une petite clé en fer à tige en fourchette attribuable au XIVe siècle (fig. 2.4).

Fig. 2.4. Clé en fer à tige en fourchette découverte en prospection dans le quartier de Fond Novelle à La Tour ; XIVe s. (cl. M. Asquier).

[1]Barruol 1999, p. 359.

[2]Mercurin, Damotte, Arellano 2010 ; Damotte, Mercurin 2020.

[3]Arnaud 2004, p. 433-434.

[4]Thévenon 1989 : p. 15.

[5]Canestrier 1985, p. 110.

[6]Caïs de Pierlas 1888, chartes 37 et 38.

[7]1252 : Baratier 1969, p. 249, n° 78, 81 ; 1297 : Pécout dir. 2018, p. 106, fol. 4 ; 1333 : Pécout dir. 2008, p. 572-573, fol. 68v.

[8]Baratier 1961, p. 184.

[9]Bourrier-Reynaud, Bourrier 1991, p. 7.

[10]De Orestis di Castelnuovo 2002, p. 6.

[11] Thévenon 1983, p. 48 ; Bourrier-Reynaud, Bourrier 1991, p. 7.

[12] Boyer 1990, p. 176 et 180.

[13] Verrando 2009, p. 145, d’après renseignements de G. Coletta.

[14] Canestrier 1985, p. 125.

[15] Mossa 1913, p. 141.

[16] Brétaudeau 2005, p. 122-123, fig. 21-22.